2025年7月に「骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン」が10年ぶりに改訂されました(図1)1)。

この記事では、ガイドラインの主な改訂ポイント、およびイベニティ(一般名:ロモソズマブ)のガイドラインにおける位置づけとエビデンスをQ&Aでご紹介します。

骨粗鬆症治療のUnmet Medical Needs(UMN)とイベニティ

Q&Aで確認!―最新ガイドライン2025が示す骨粗鬆症治療の方向性とイベニティの役割

ガイドライン2025年版の主なポイント

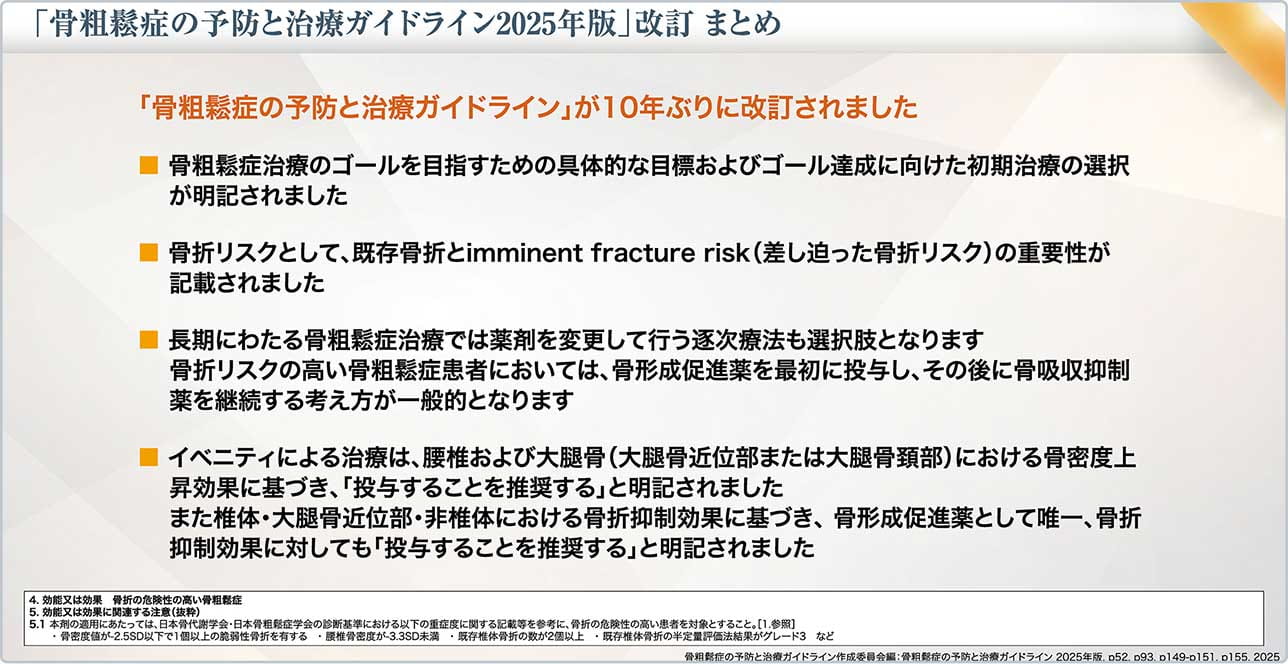

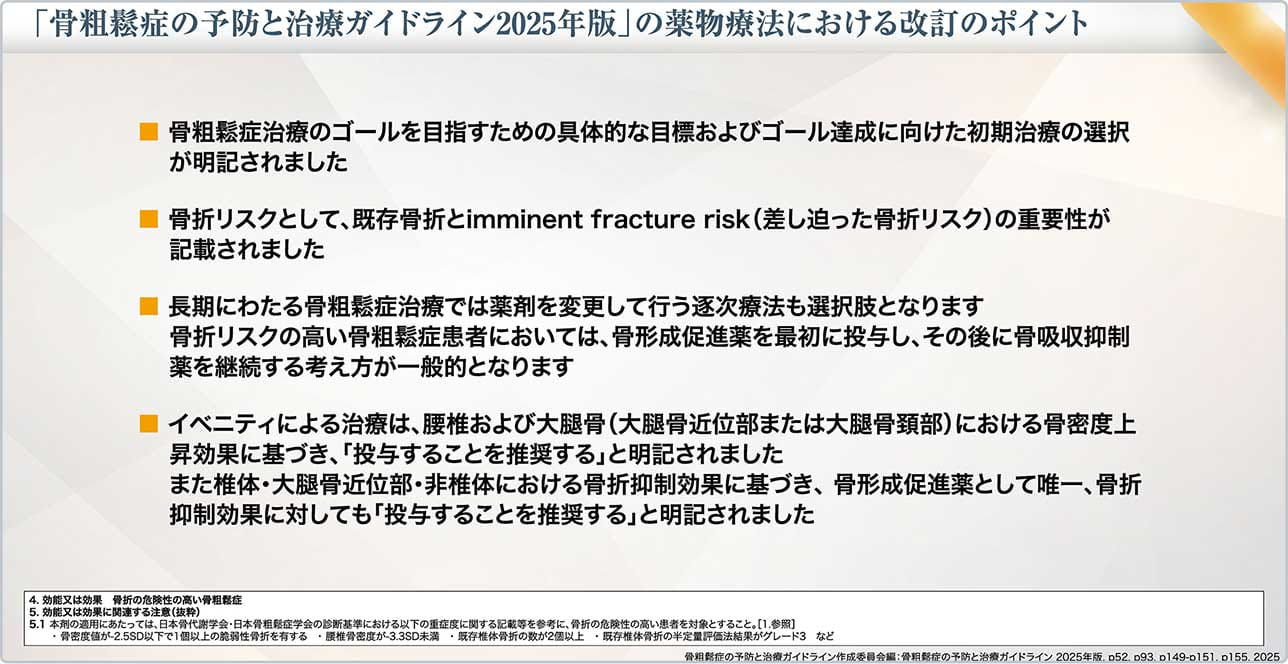

今回ご紹介する主な改訂ポイントは、この4点です(図2)。

-

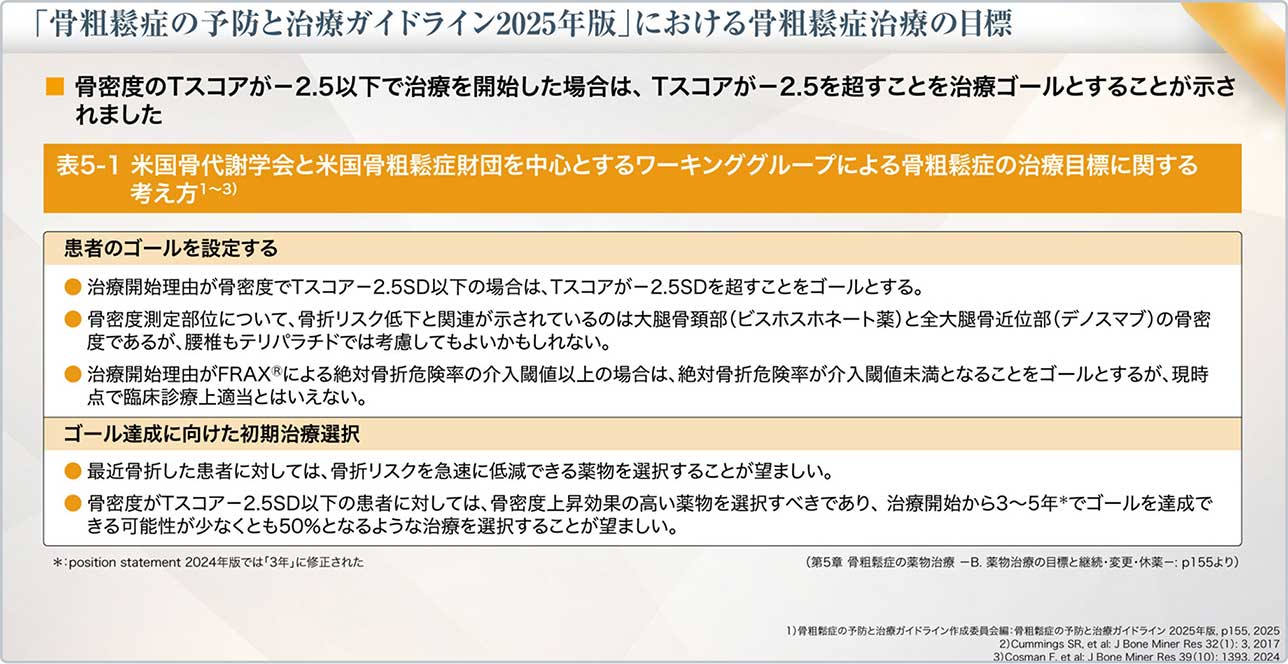

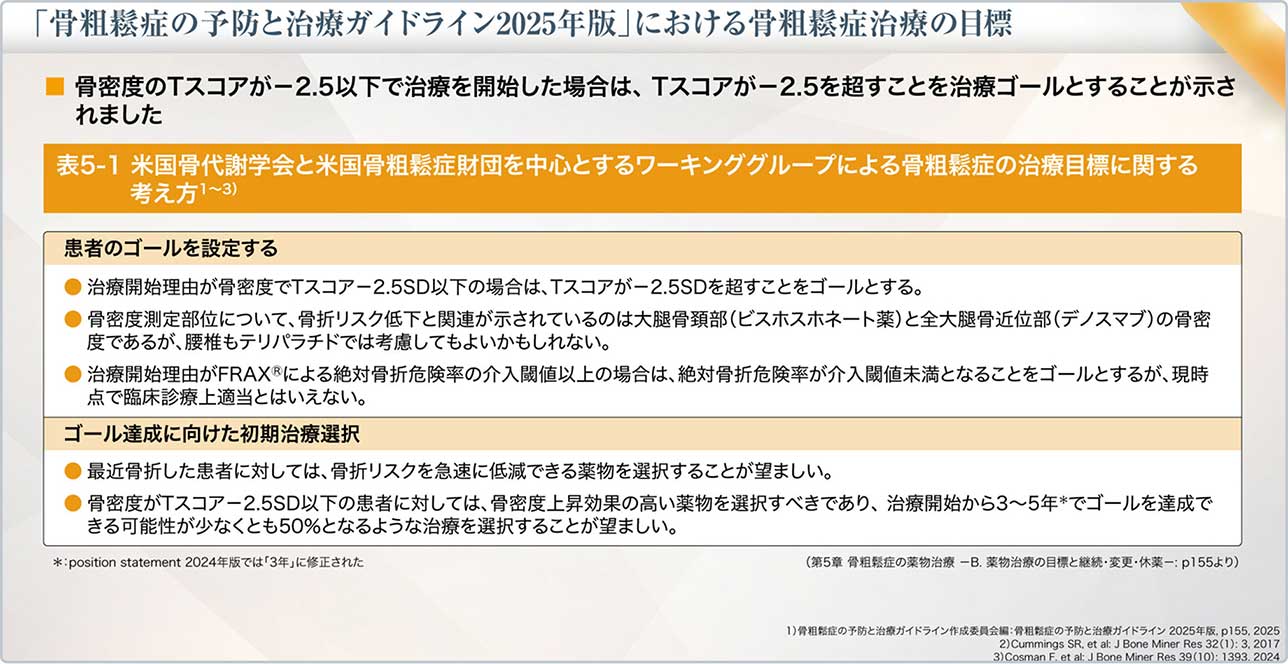

Q1 骨粗鬆症の治療目標は何でしょうか?

-

Q2 既存骨折とimminent fracture risk(差し迫った骨折リスク)はなぜ重要なのでしょうか?

骨粗鬆症による骨折後1~2年の二次性骨折リスクが増大することはよく知られています2)。

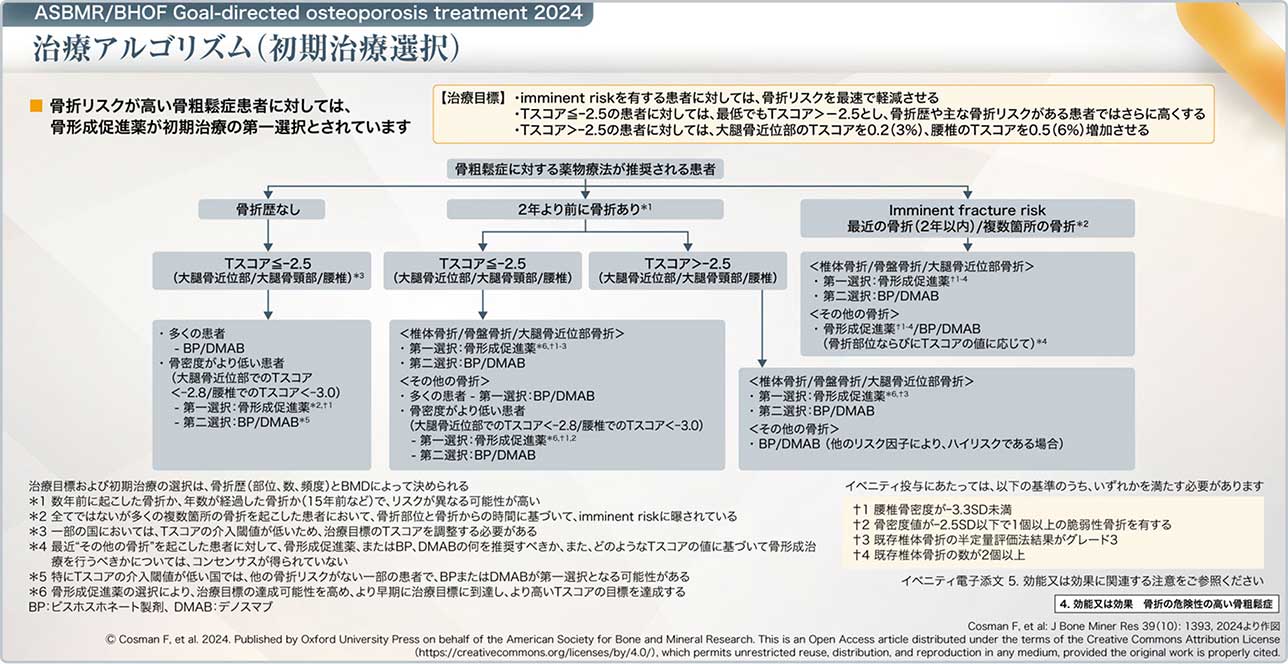

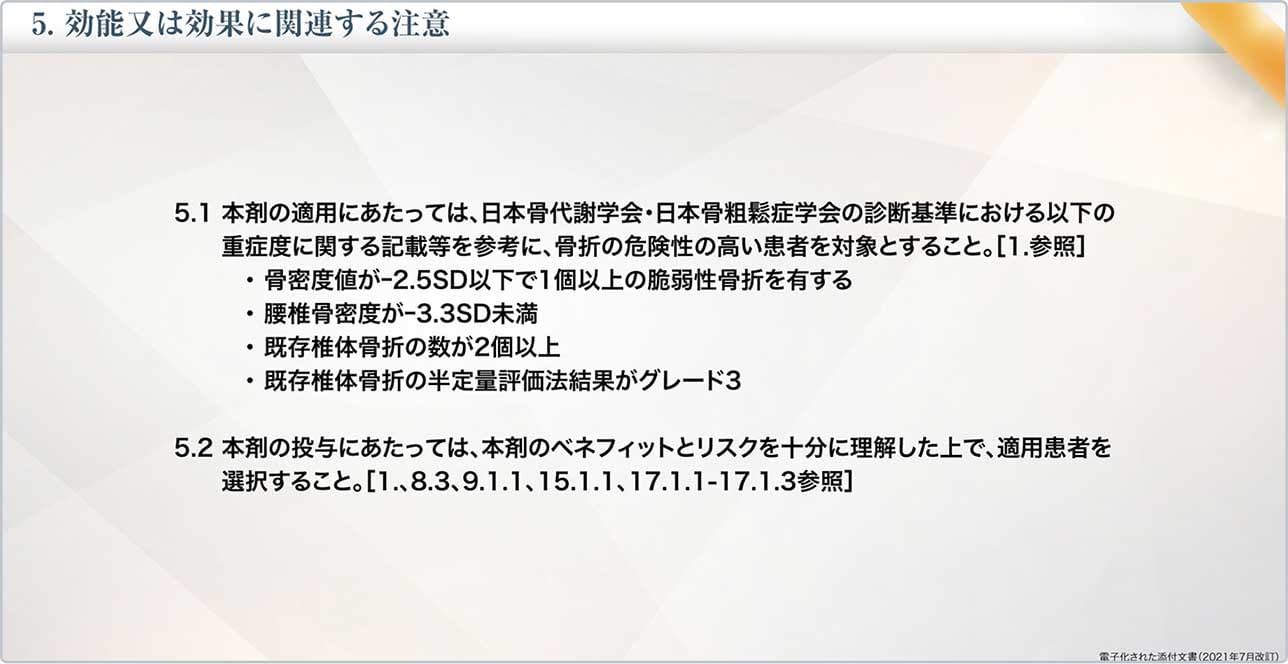

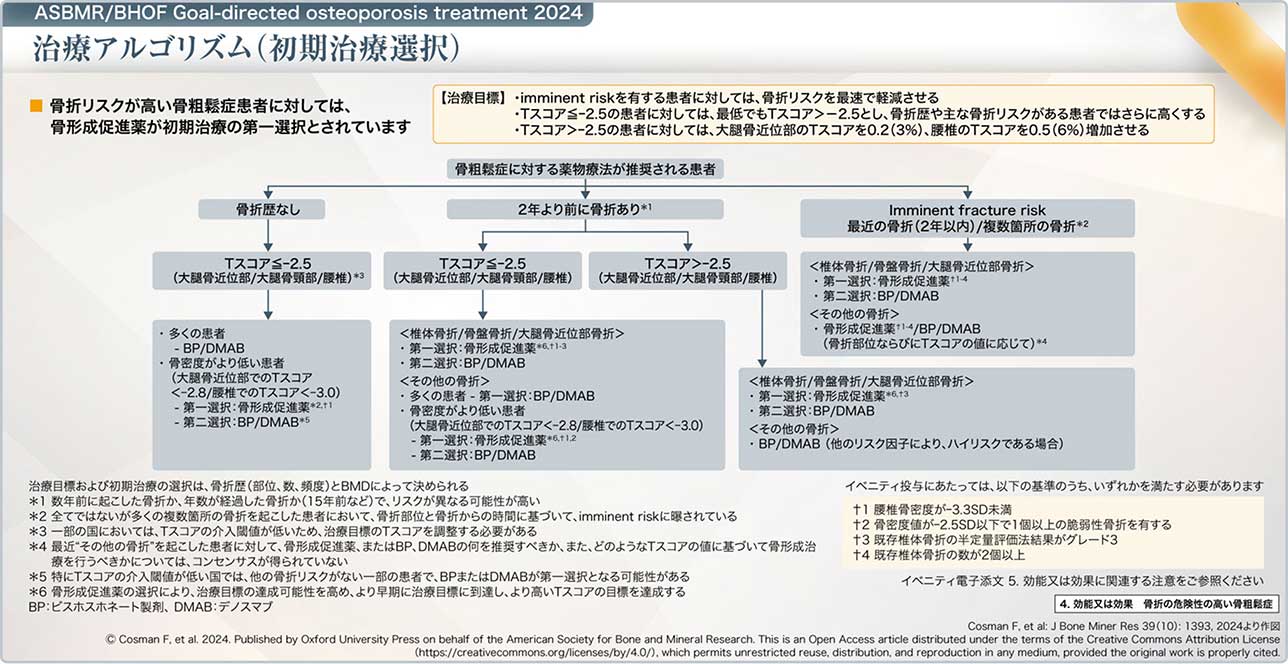

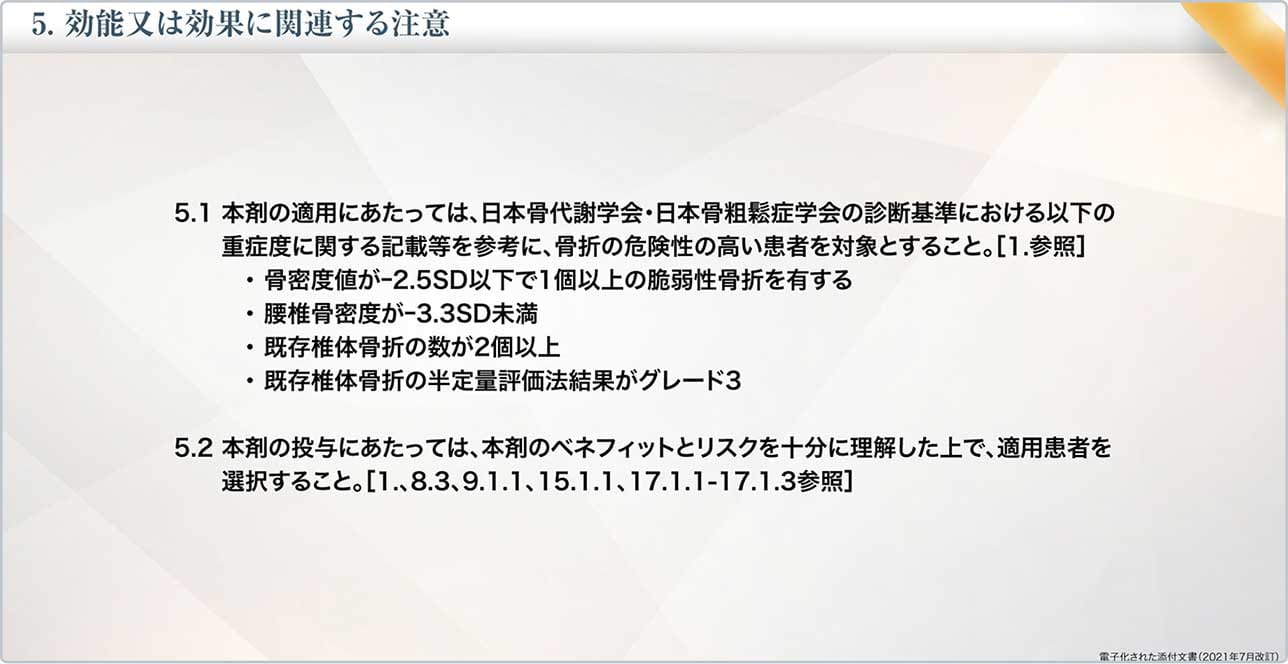

このため、ASBMR/BHOF Goal-directed osteoporosis treatment 2024治療アルゴリズム(初期治療選択)では、骨折既往なし、2年より前に骨折あり、imminent fracture riskに分類し、椎体骨折/骨盤骨折/大腿骨近位部骨折があった場合は骨形成促進薬を第一選択としています(図3)。なお、骨形成促進薬であるイベニティの効能又は効果に関連する注意は図4のとおりとなっています3)。

-

Q3 逐次療法を行う場合、どのような薬剤をどのような順番で投与するのがよいでしょうか?

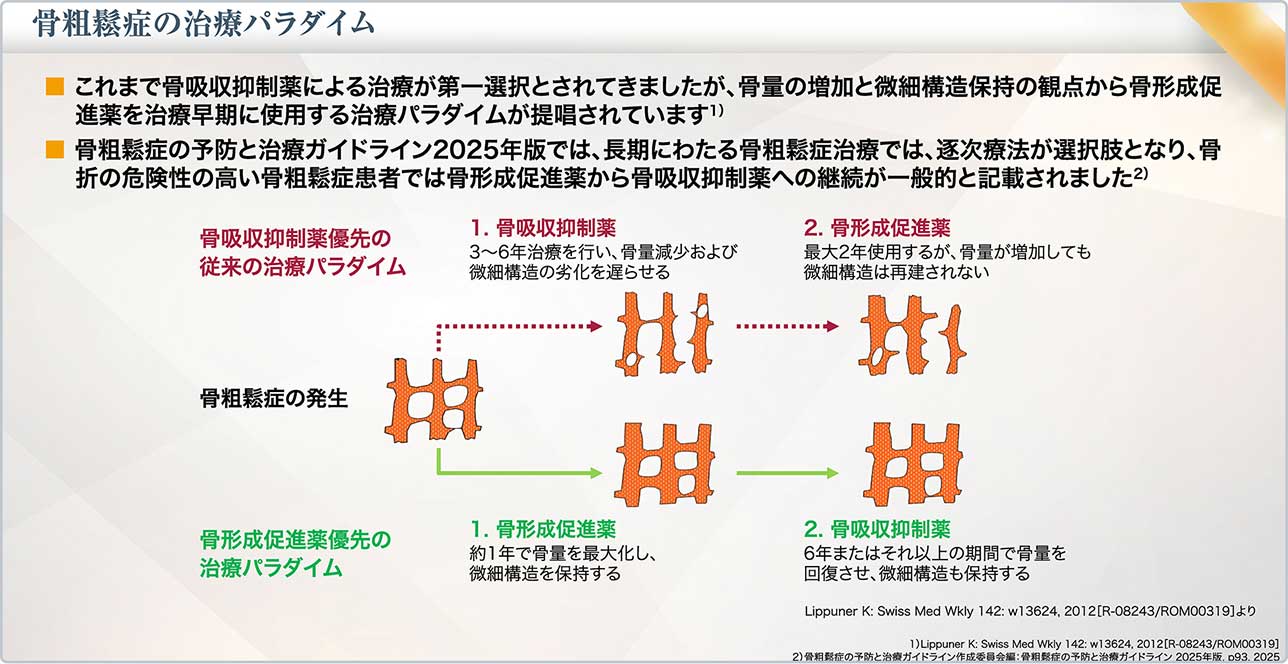

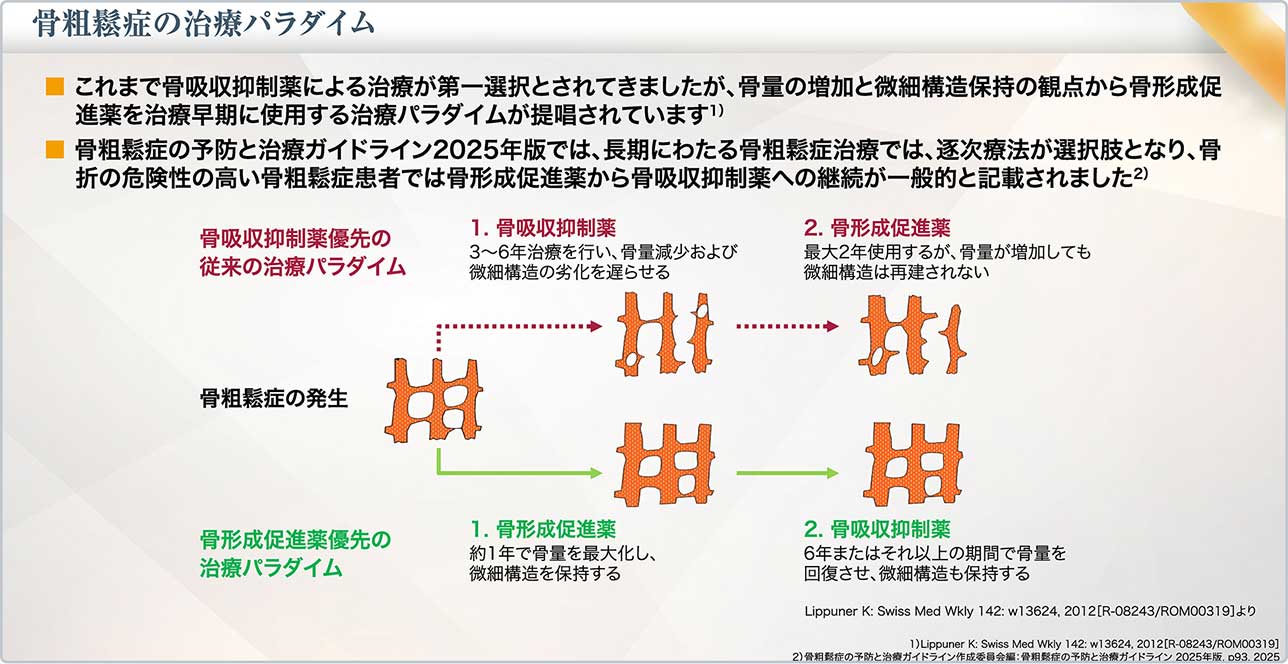

現在、骨量の増加と骨微細構造保持の観点から、骨形成促進薬を治療早期に使用する治療パラダイムが提唱されています(図5)4)。

ガイドライン2025年版では、長期にわたる骨粗鬆症治療では、骨形成促進薬から骨吸収抑制薬への逐次療法が推奨されました。また、その根拠として、骨形成促進薬であるイベニティ投与後、骨吸収抑制薬のデノスマブ、あるいはアレンドロネートによる逐次療法を行った、FRAME試験5)、ARCH試験6)が取り上げられました。図5 骨粗鬆症の治療パラダイム

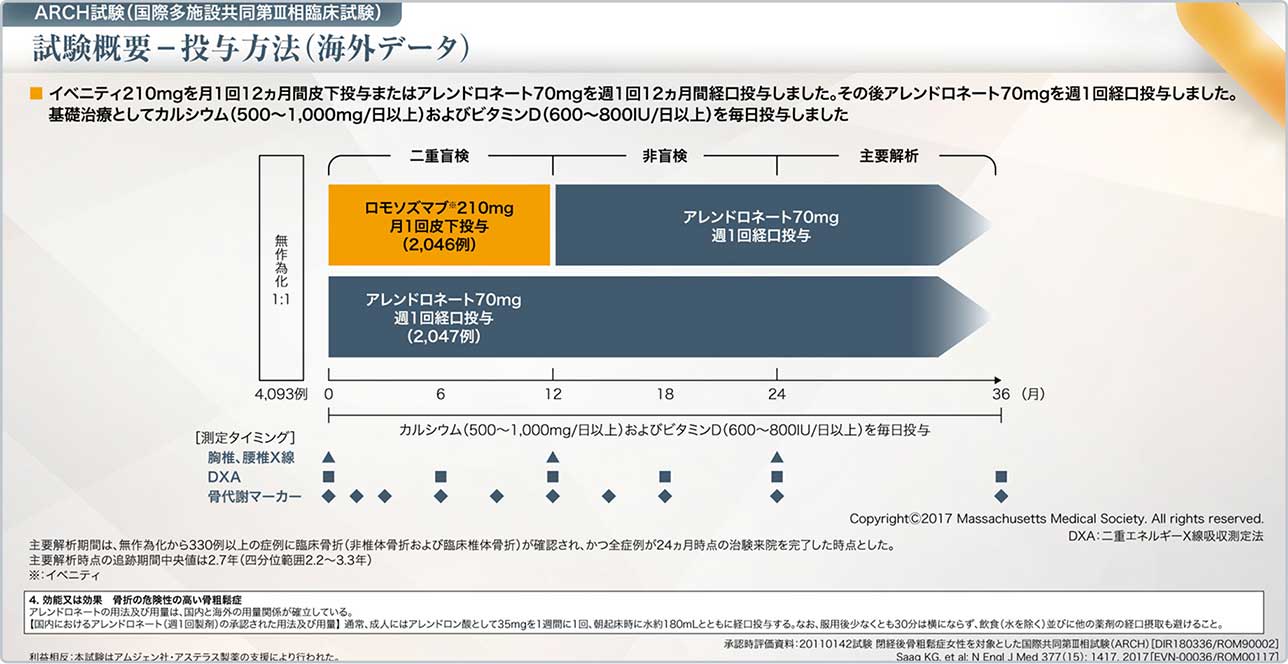

ARCH試験におけるイベニティの有効性と安全性

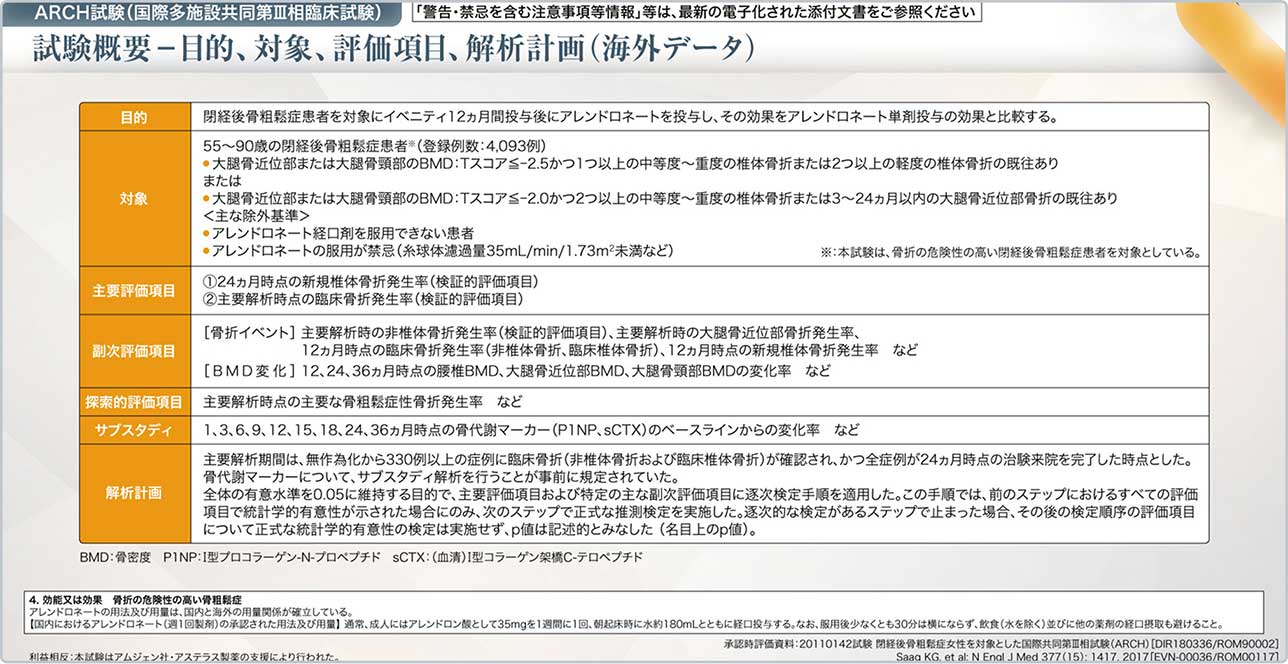

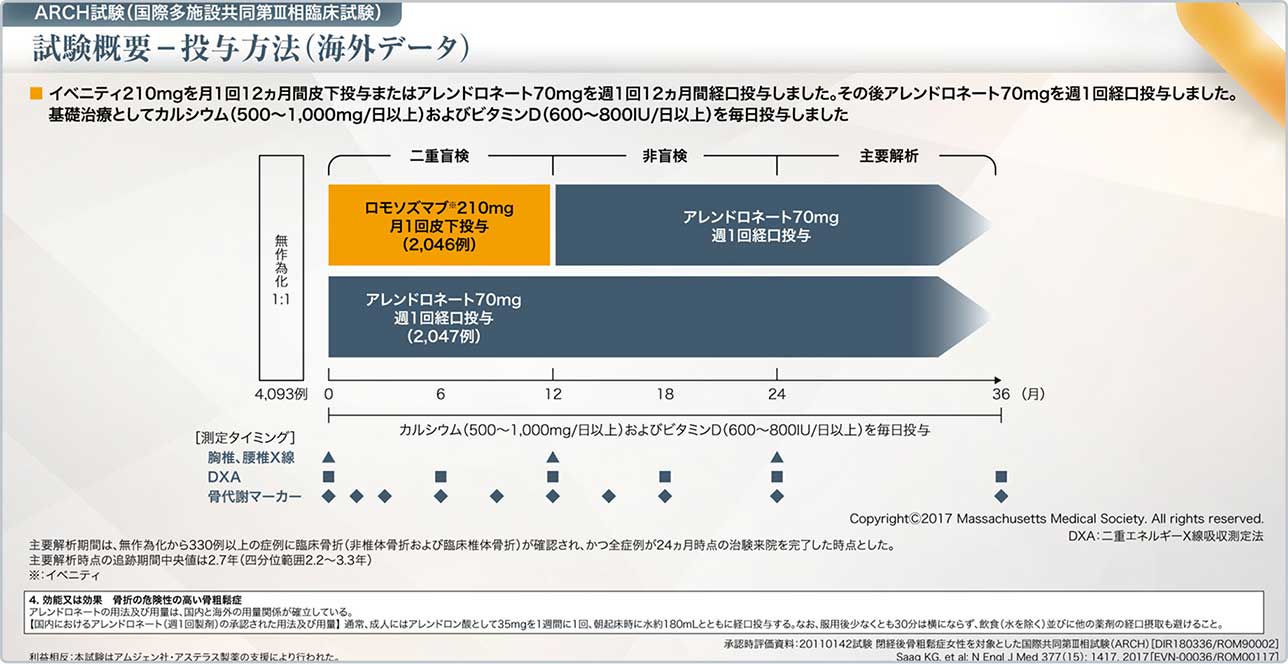

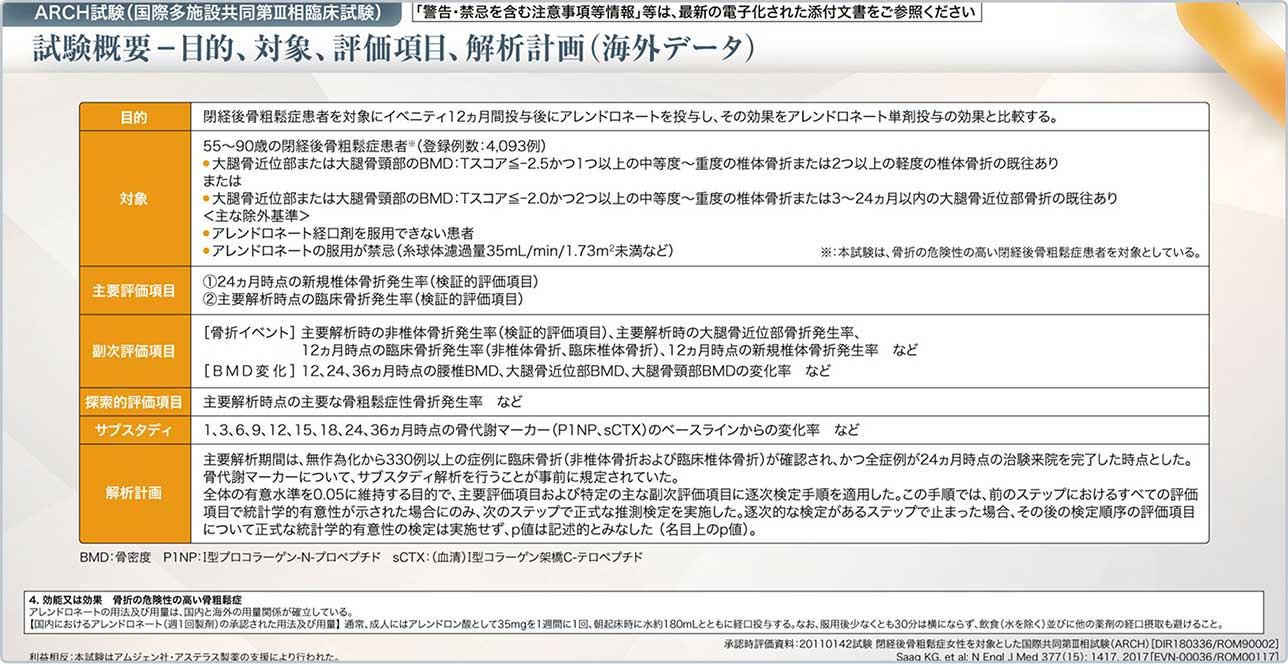

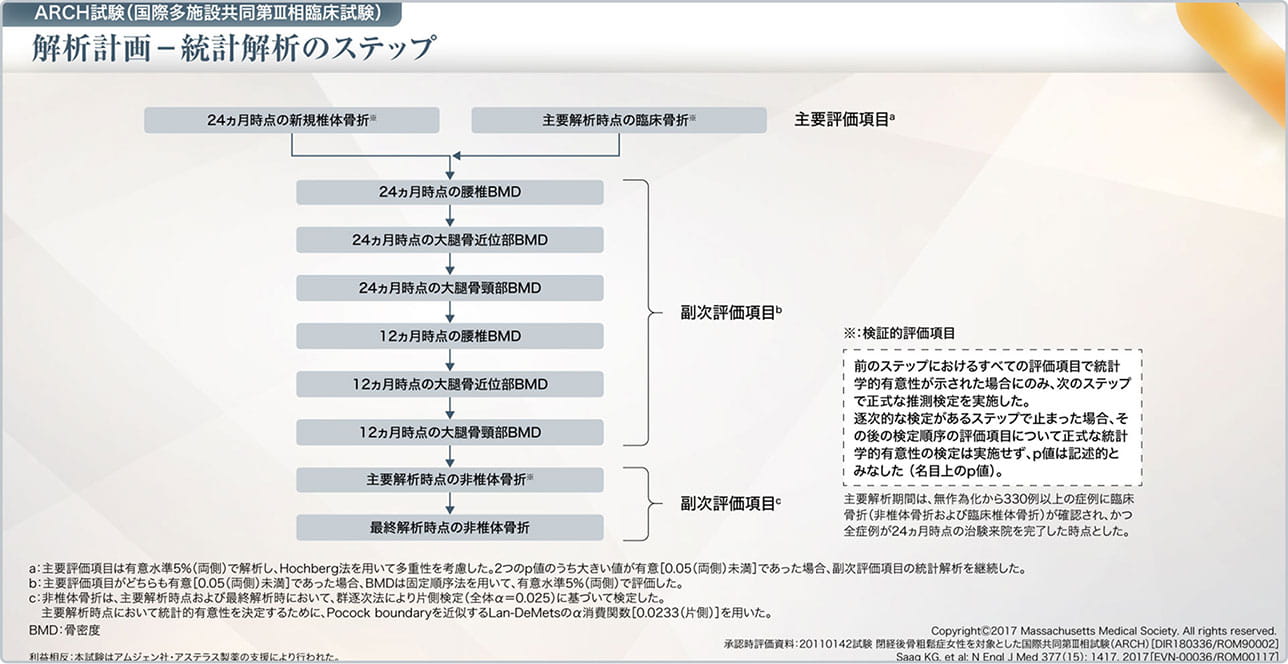

ARCH試験では、55~90歳の骨折高リスクな閉経後骨粗鬆症患者を対象に、イベニティ12ヵ月投与後にアレンドロネートを投与し、その有効性および安全性をアレンドロネート単独投与と比較しました。(図6)6,7)。試験概要および解析計画は図7、8に示したとおりです。

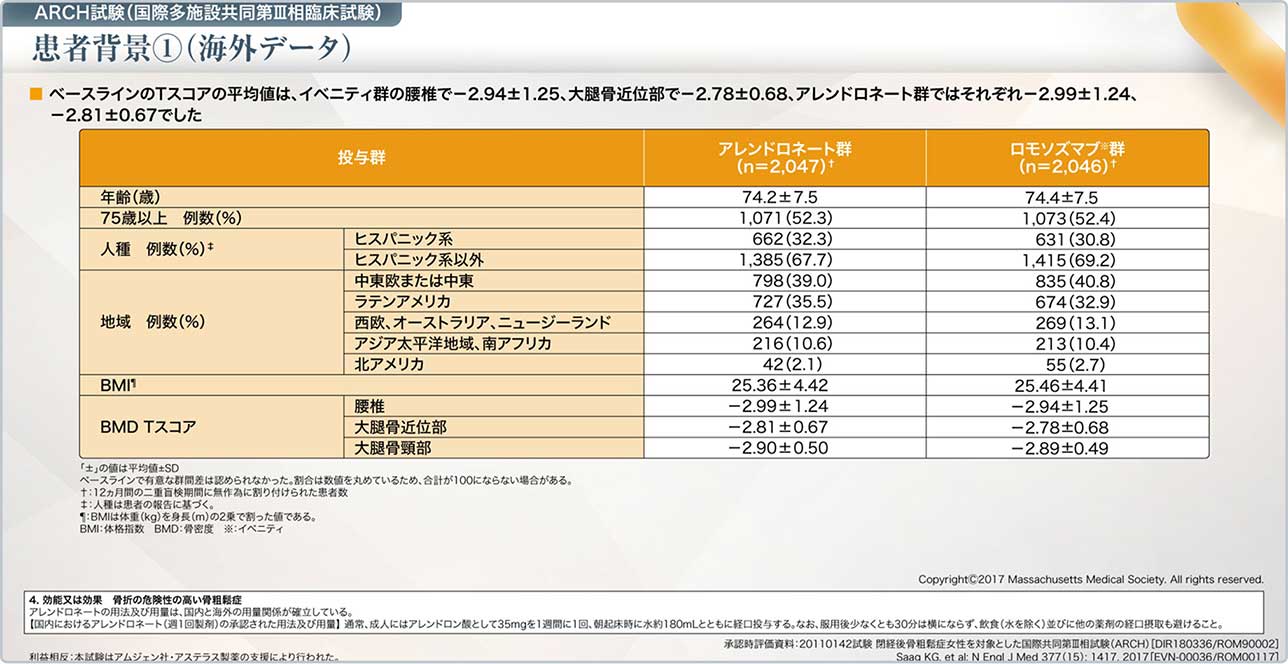

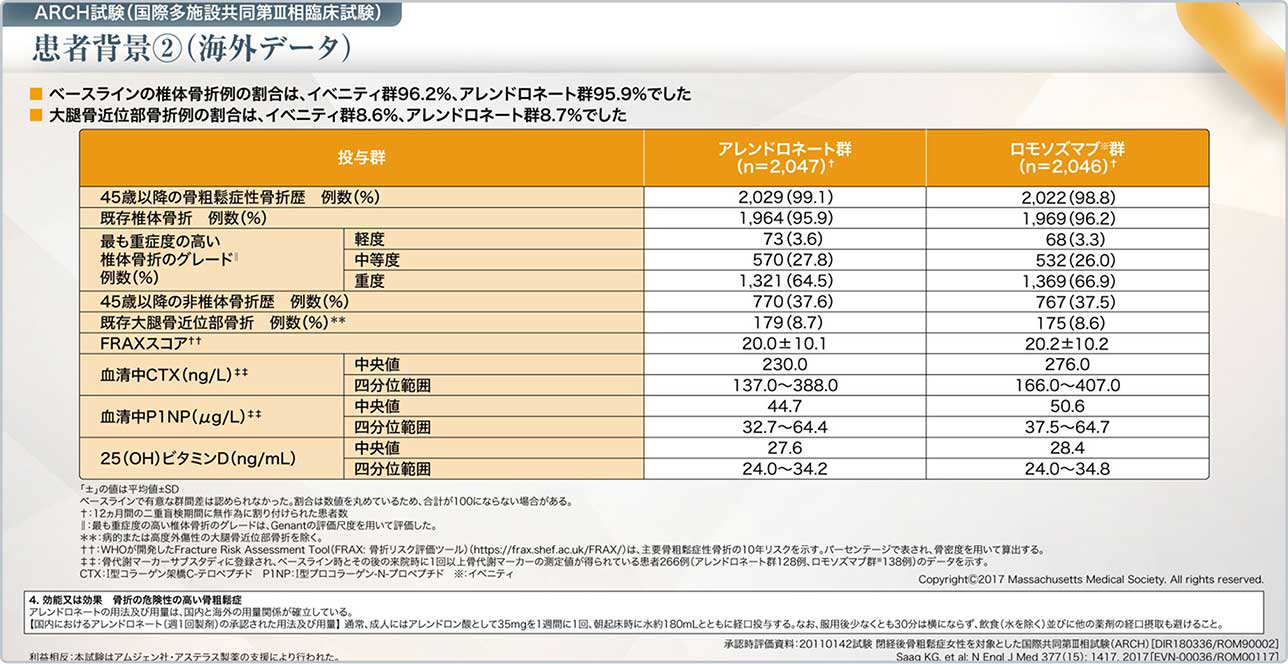

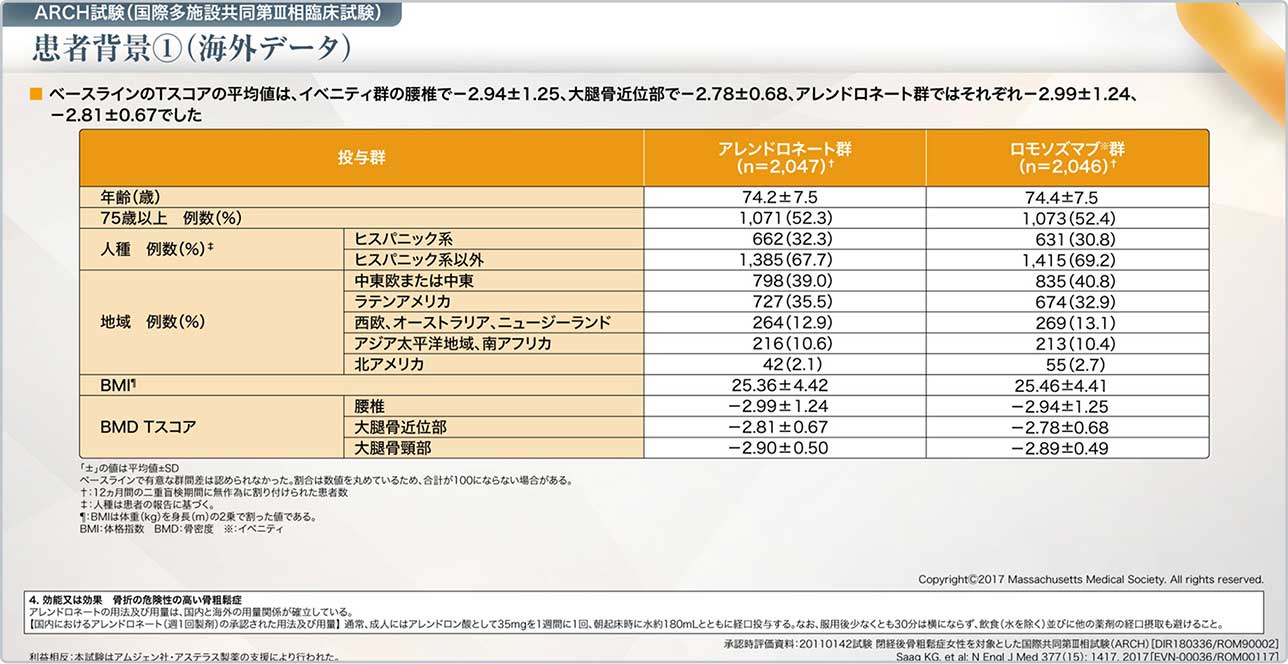

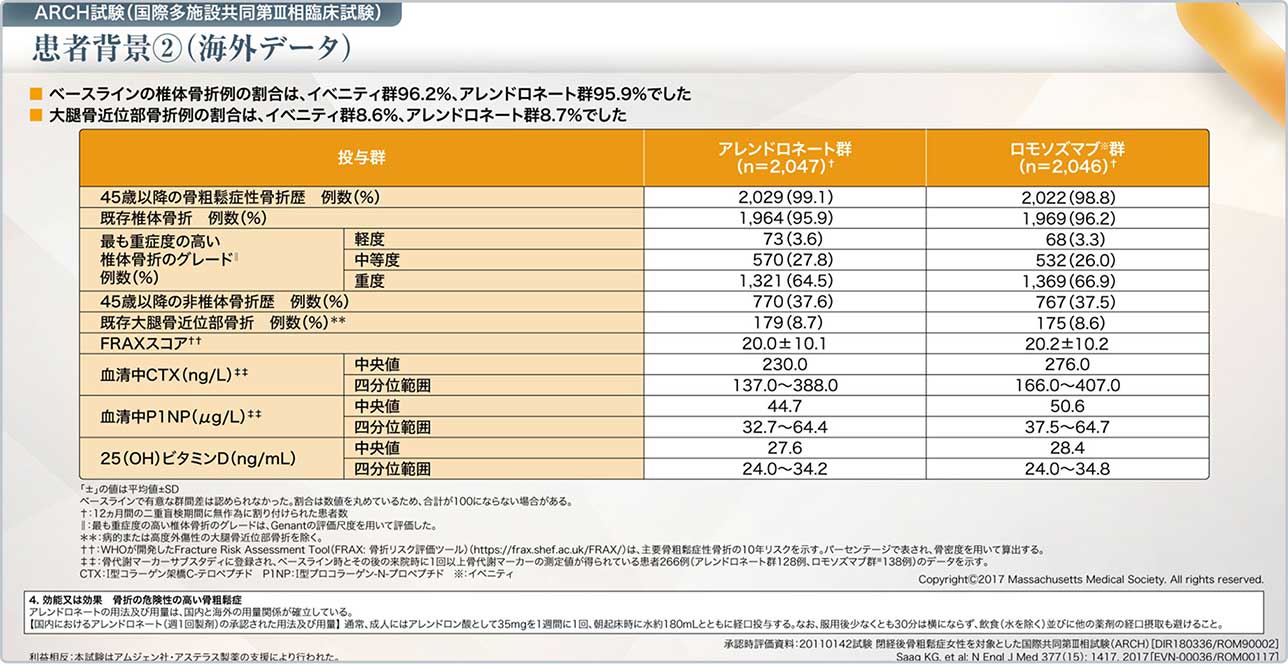

患者背景は表2、3に示すとおりで、両群でバランスがとれていました。

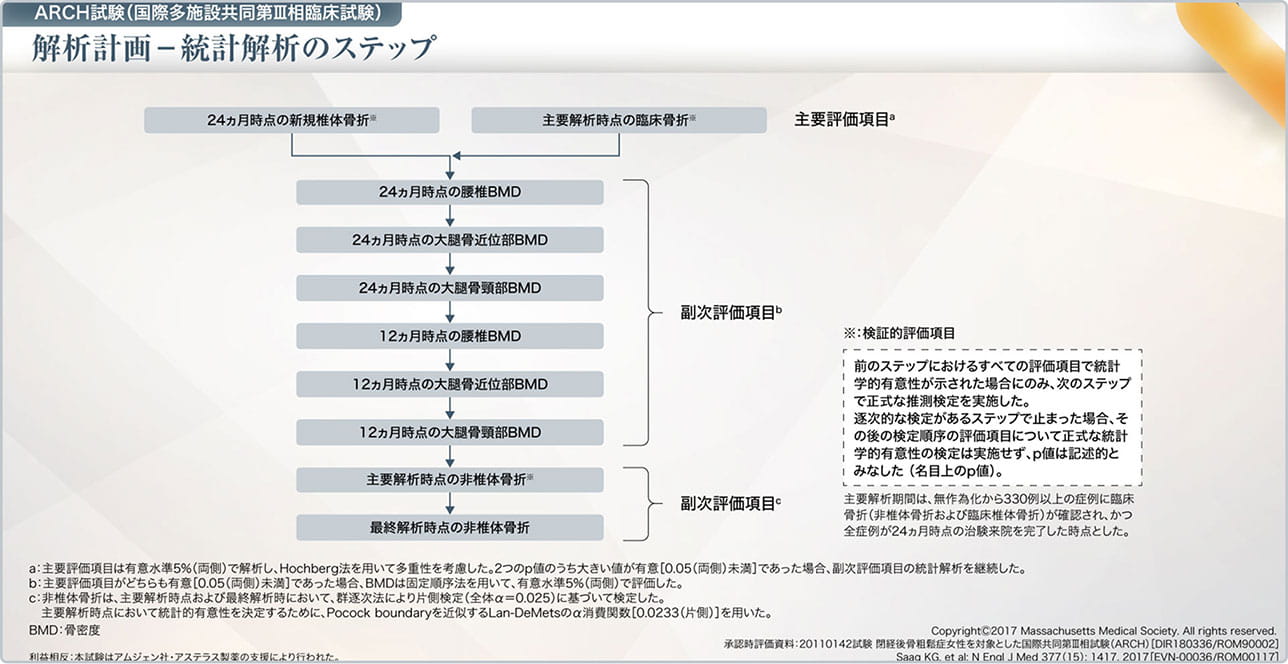

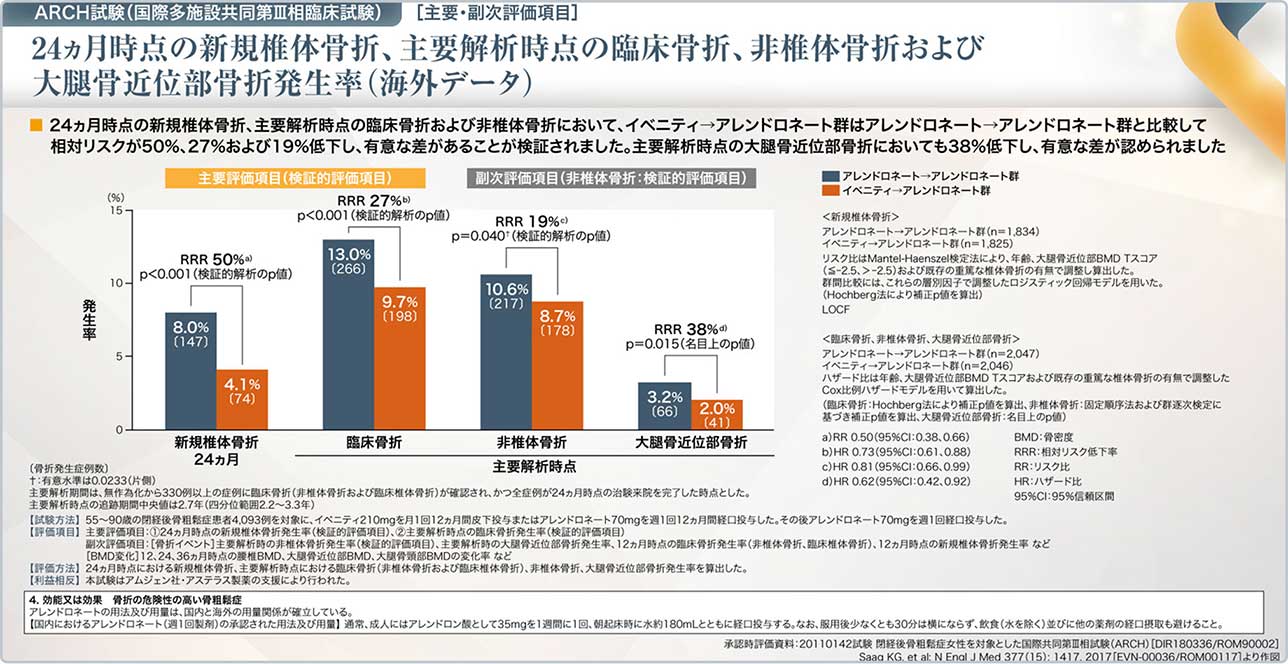

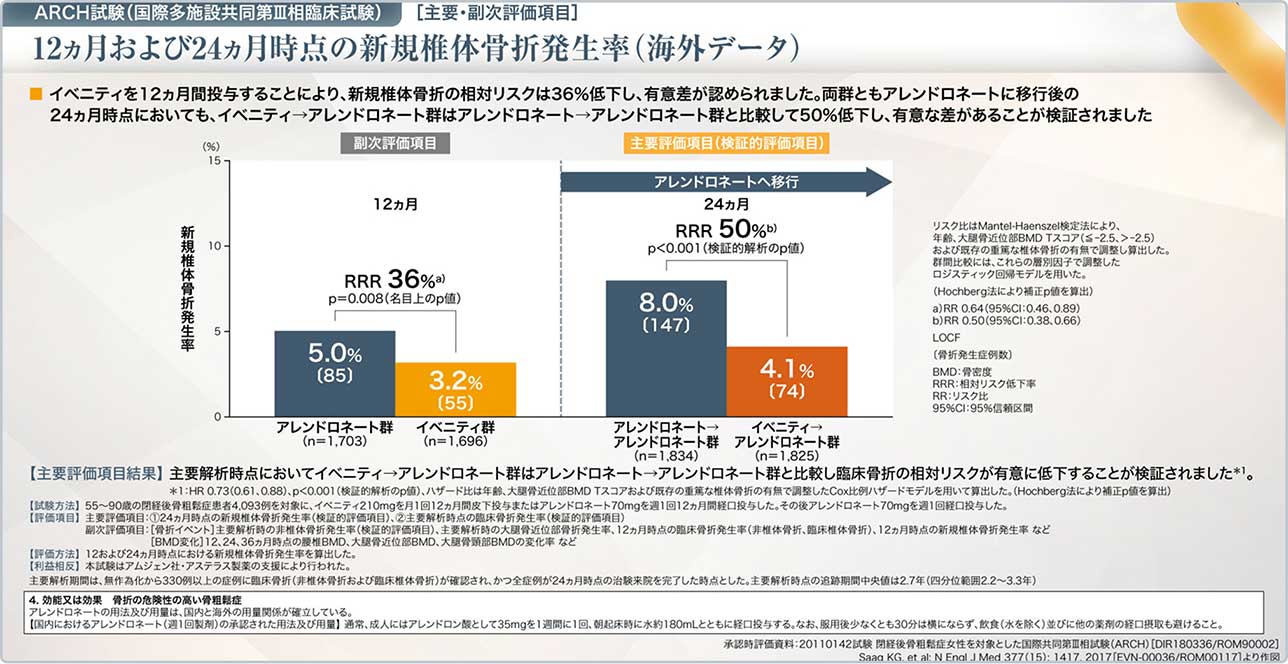

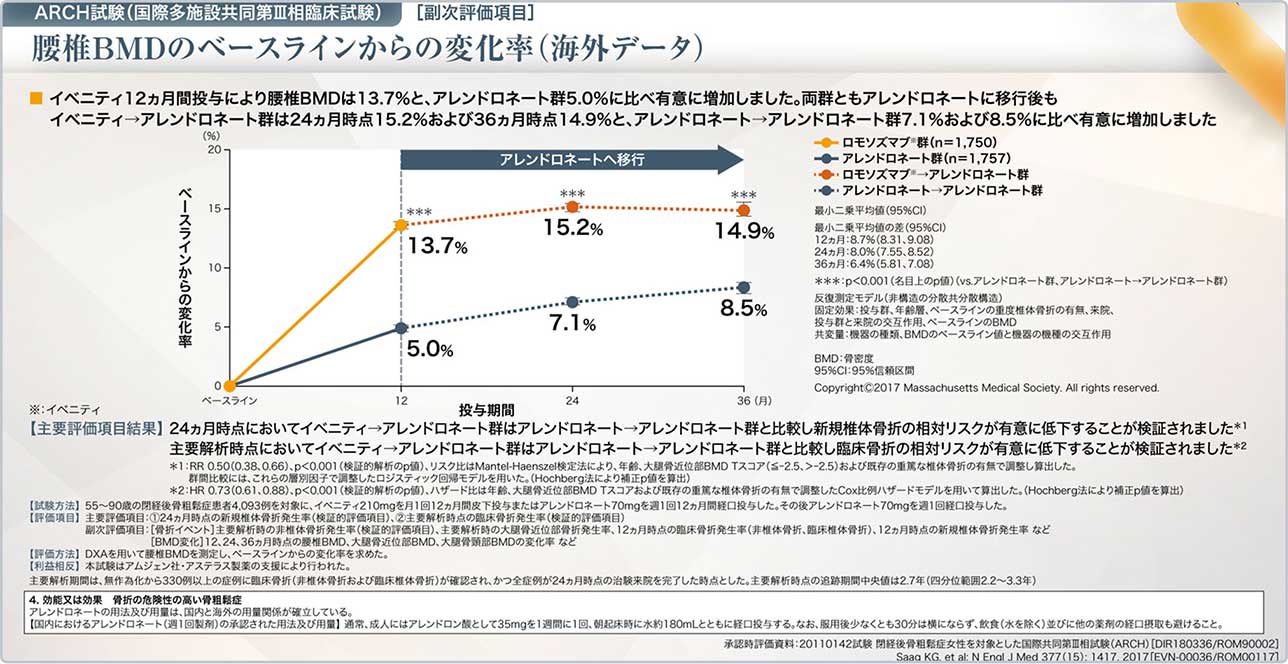

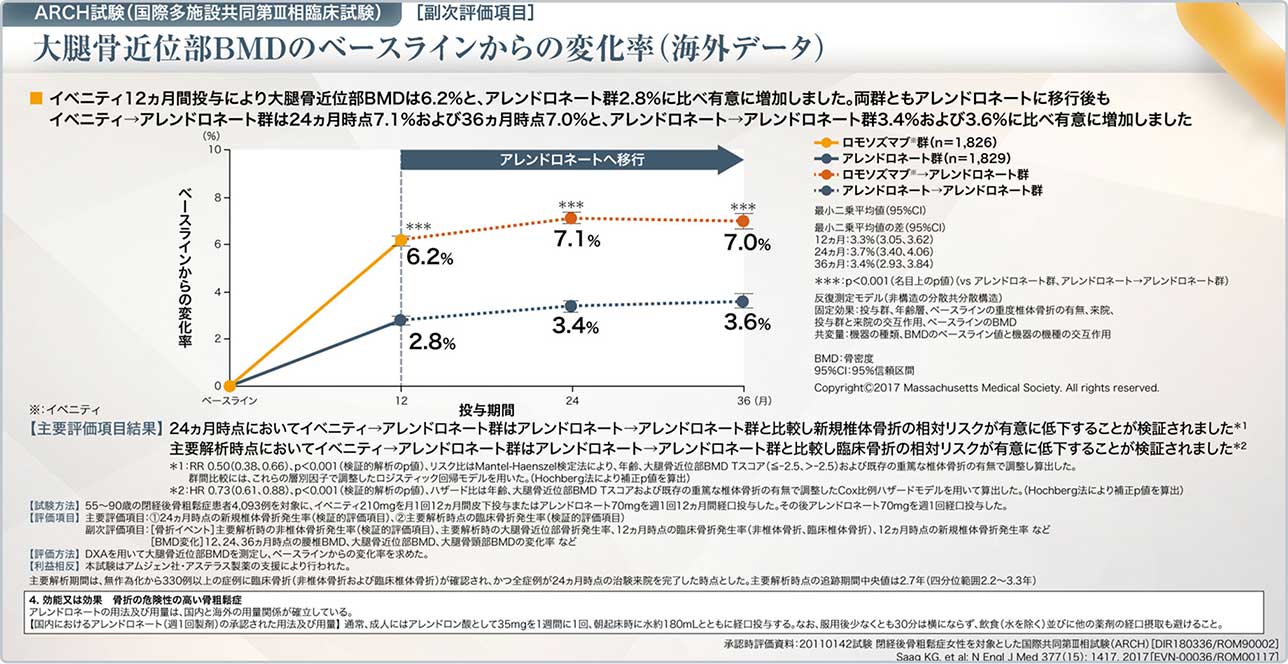

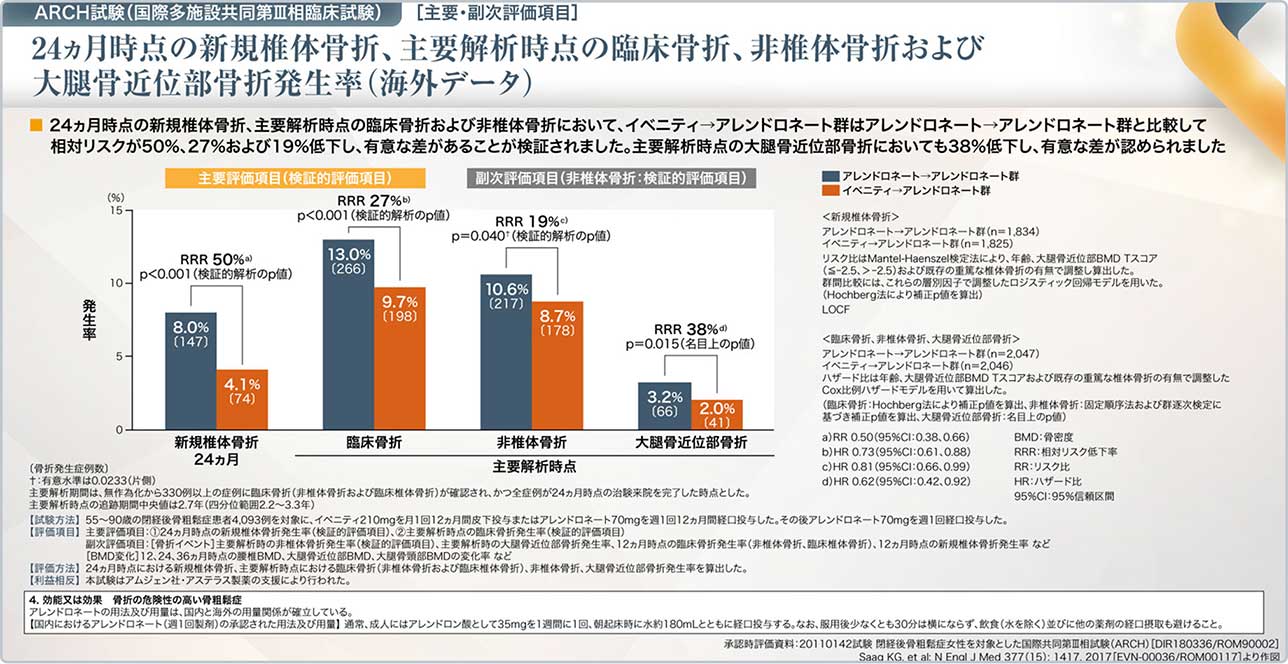

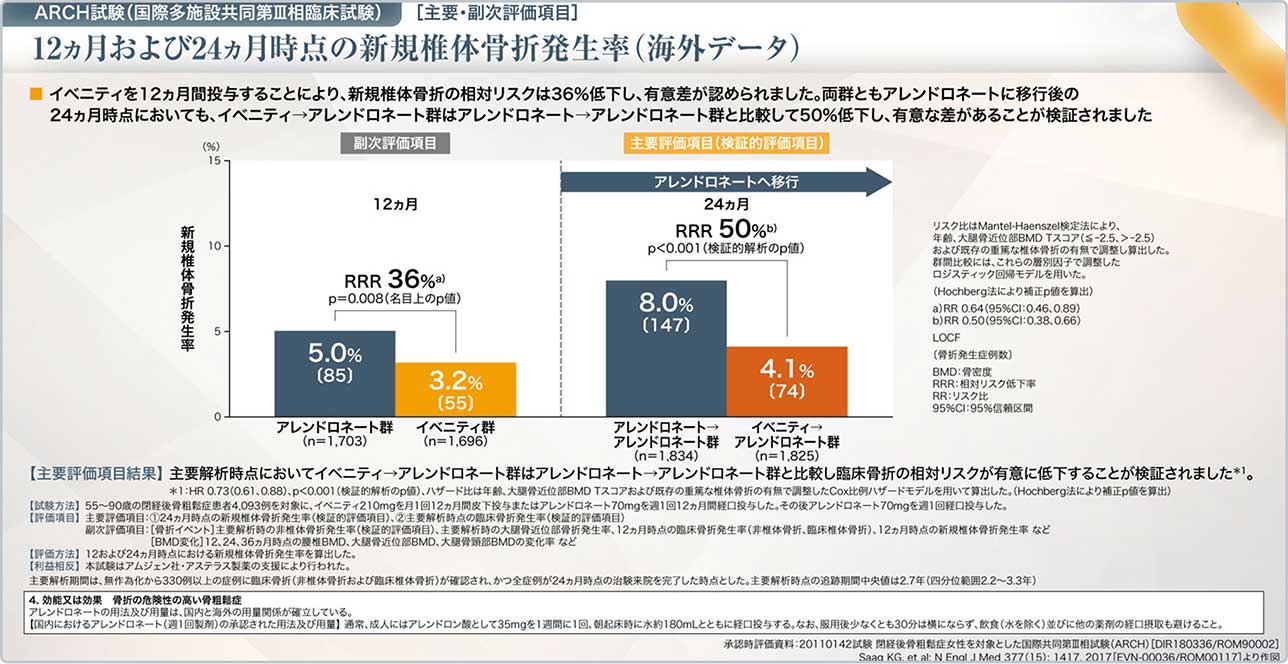

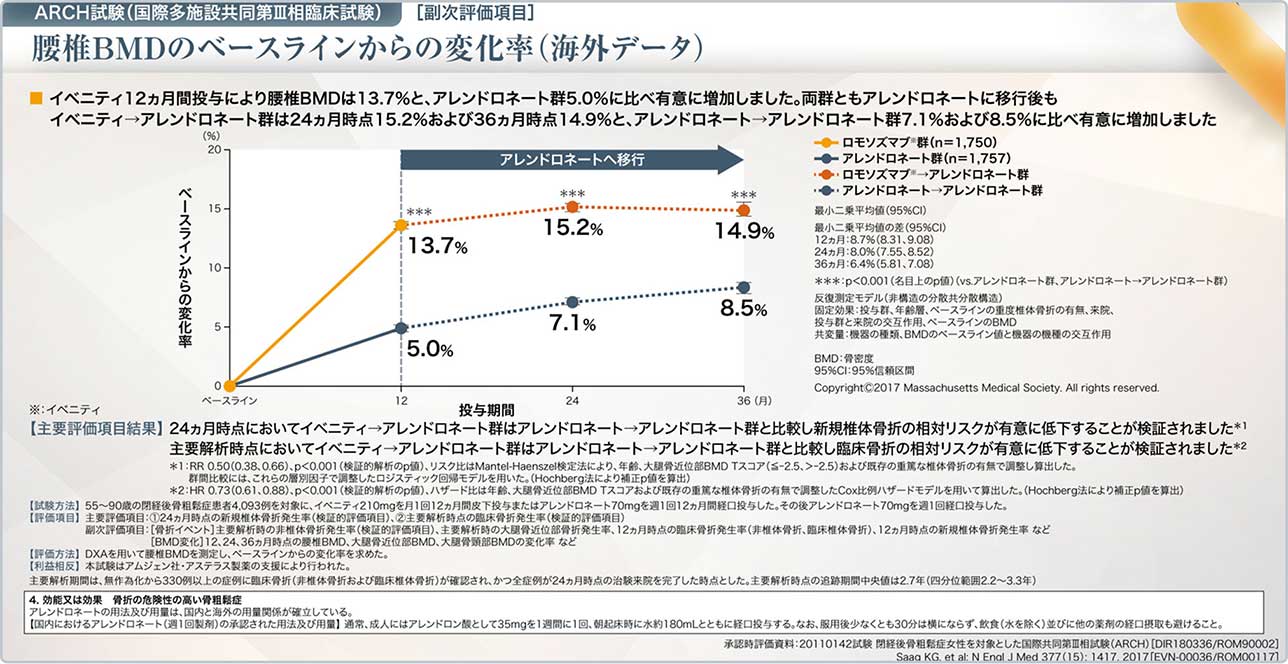

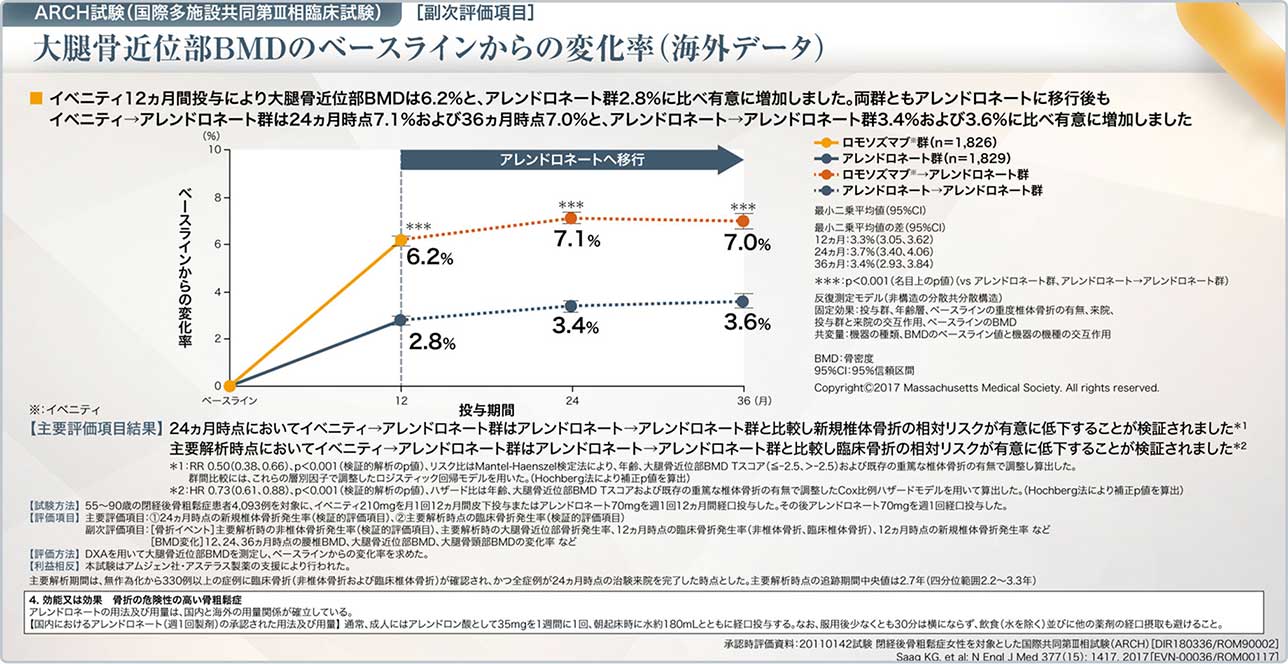

主要評価項目である24ヵ月時点 の新規椎体骨折発生率は、イベニティに続いてアレンドロネートによる逐次療法を行った群でアレンドロネート単独投与群と比較し、相対リスクが50%低下しました。また、無作為化から330例以上の症例に非椎体骨折および臨床椎体骨折、すなわち「臨床骨折」が確認され、かつ全症例が24ヵ月時点の治験来院を完了した時点と定義した主要解析時点における臨床骨折発生率は、イベニティに続いてアレンドロネートによる逐次療法を行った群で、アレンドロネート単独投与群と比べて、相対リスクが27%低下しました(図9左)。副次評価項目である主要解析時点における非椎体骨折の相対リスクは、イベニティに続いてアレンドロネートによる逐次療法を行った群で、アレンドロネート単独投与群と比べて、19%低下し、主要解析時点における大腿骨近位部骨折の相対リスクは38%低下しました(図9右)。また、副次評価項目である12ヵ月時点の新規椎体骨折発生率は、イベニティ群でアレンドロネート群と比較して相対リスクが36%低下しました。(図10左)。副次評価項目である、腰椎BMDのベースラインからの変化率は、イベニティに続いてアレンドロネートによる逐次療法を行った群では12ヵ月時点で13.7%、24ヵ月時点で15.2%、36ヵ月時点で14.9%でした。アレンドロネート単独投与群ではそれぞれ5.0%、7.1%、8.5%でした(図11)。副次評価項目である大腿骨近位部BMDのベースラインからの変化率は、イベニティに続いてアレンドロネートによる逐次療法を行った群では12ヵ月時点で6.2%、24ヵ月時点で7.1%、36ヵ月時点で7.0%でした。アレンドロネート単独投与群ではそれぞれ2.8%、3.4%、3.6%でした(図12)。

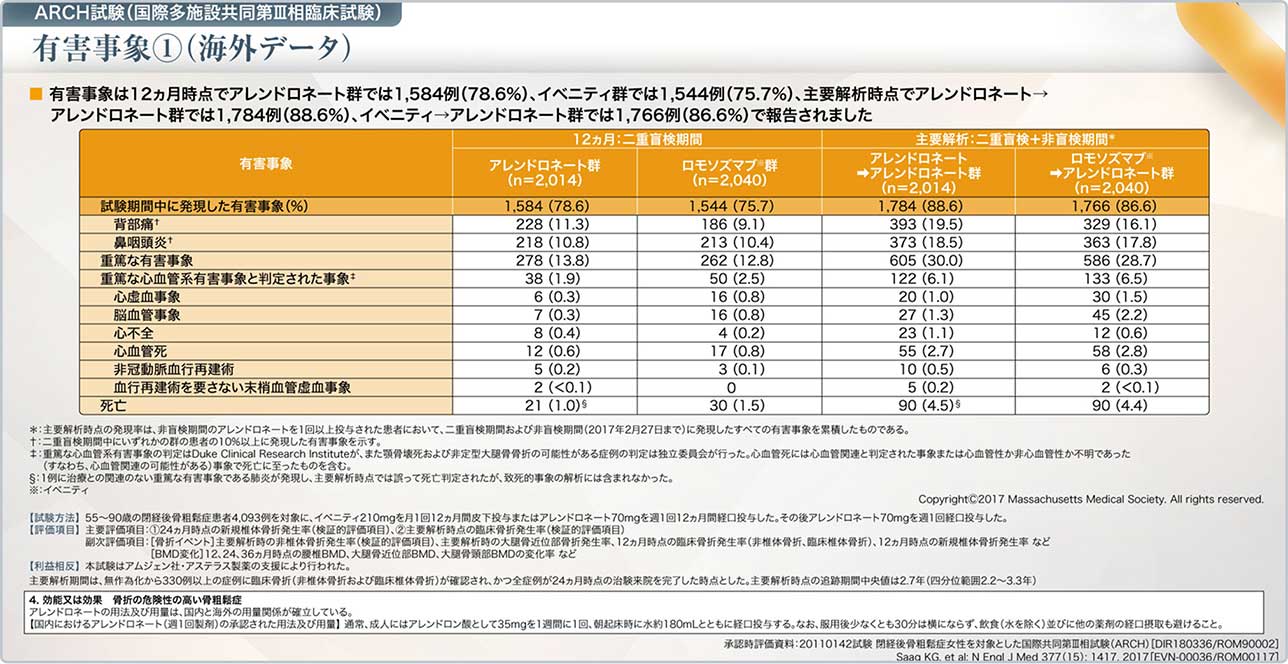

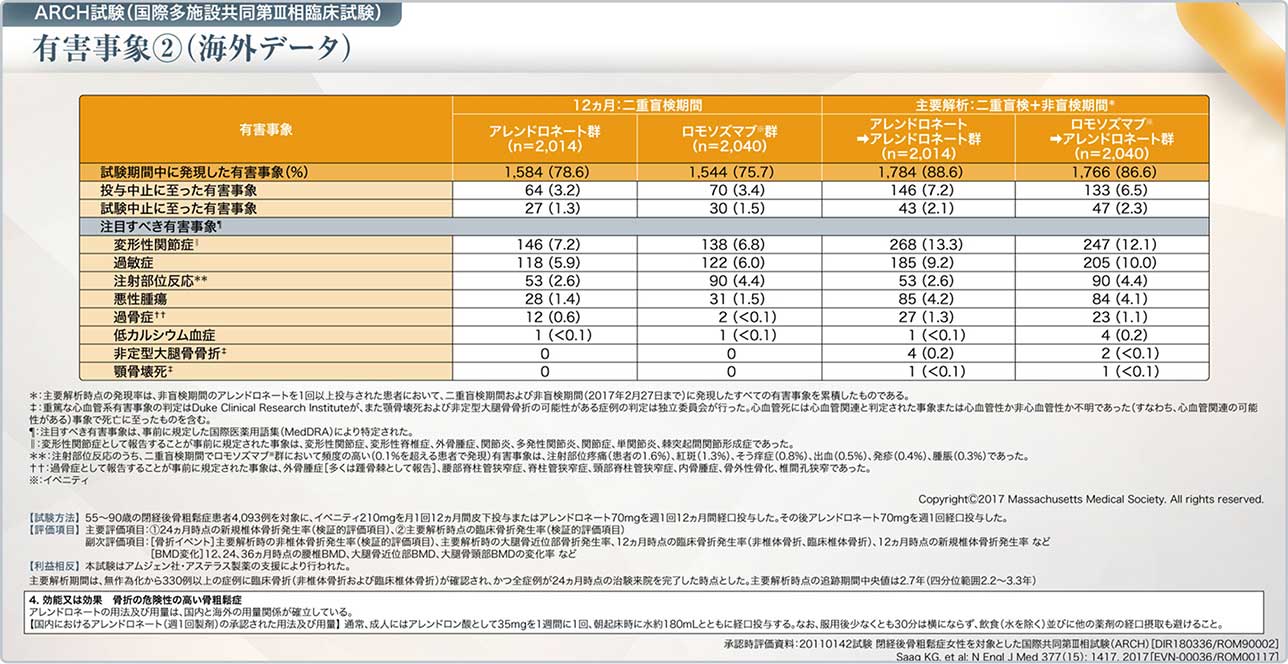

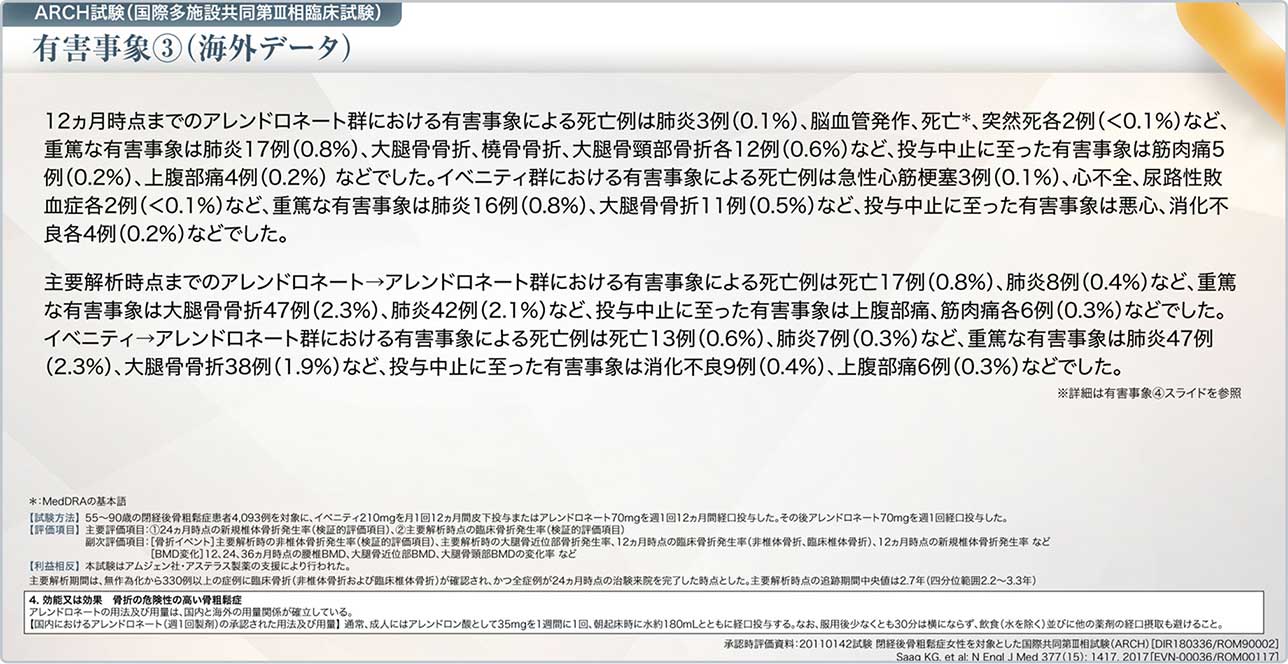

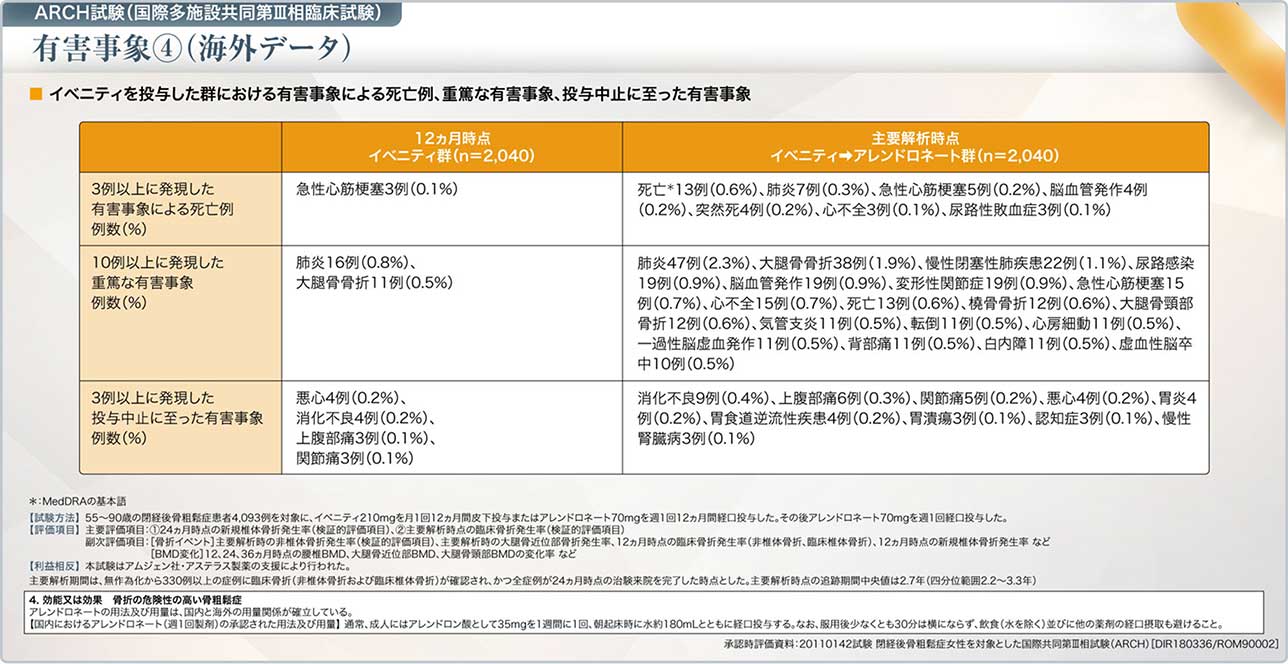

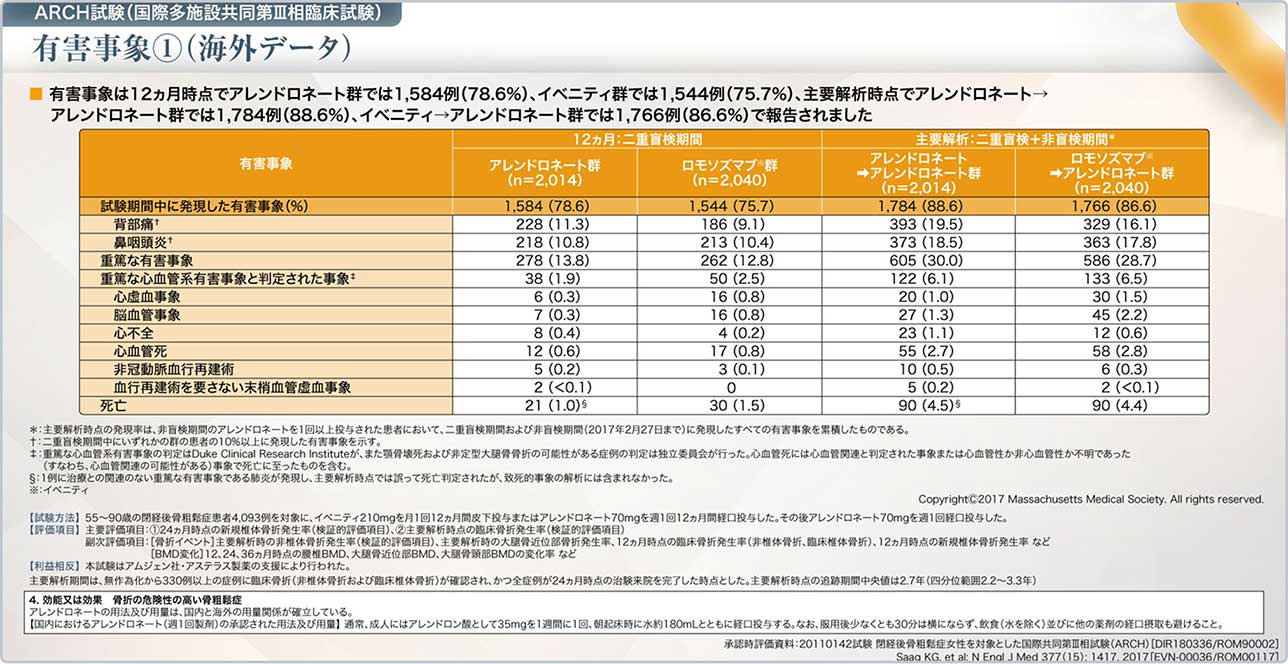

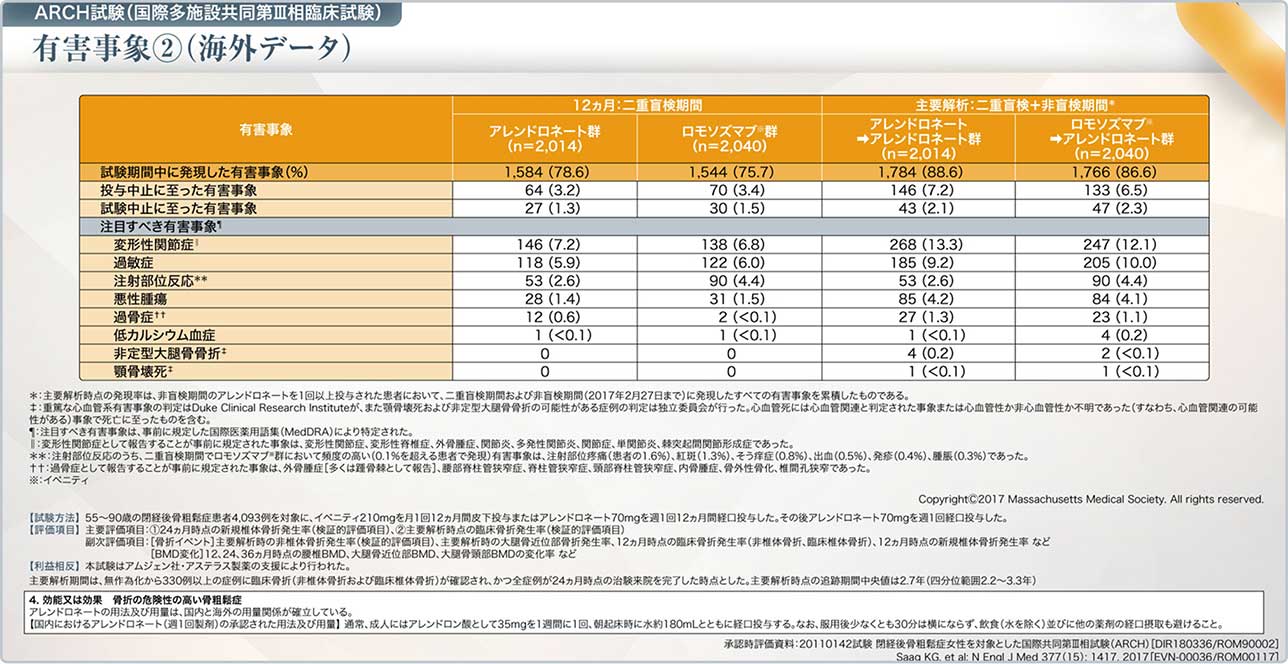

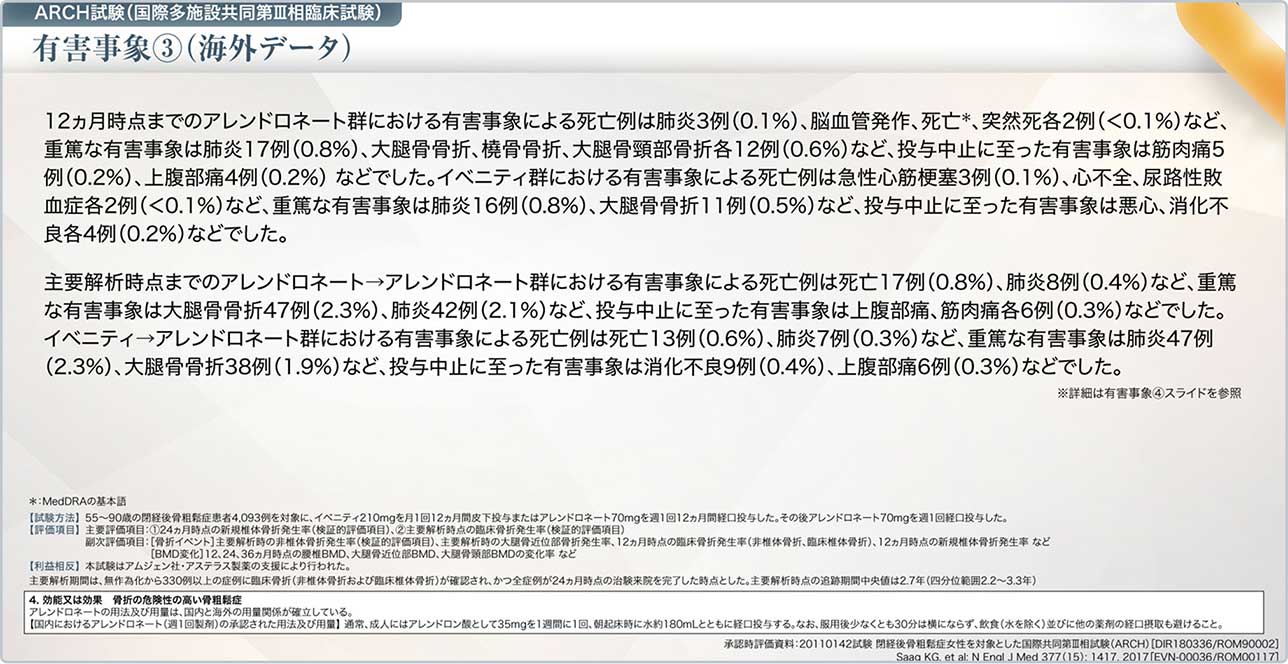

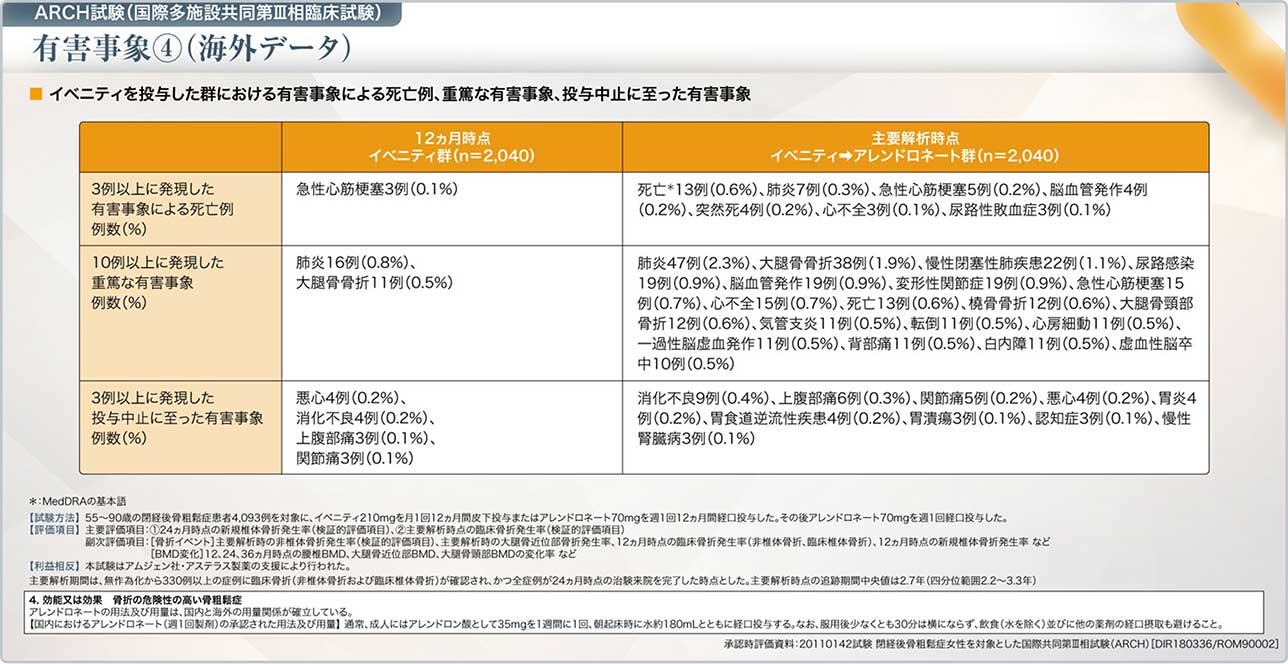

有害事象は12ヵ月時点でアレンドロネート群では1,584例(78.6%)、イベニティ群では1,544例(75.7%)、主要解析時点でアレンドロネート単独投与群では1,784例(88.6%)、イベニティに続いてアレンドロネートによる逐次療法を行った群では1,766例(86.6%)で報告されました(表4)。主な有害事象、重篤な有害事象は表4、投与中止に至った有害事象、注意すべき有害事象は表5、有害事象による死亡例、重篤な有害事象、投与中止に至った有害事象の詳細は図13、 表6に示したとおりでした。

-

Q4 ガイドラインにおいてイベニティはどのような位置づけですか?

イベニティは、ゾレドロン酸、アバロパラチドと並び、新たに骨粗鬆症治療薬として掲載されました。

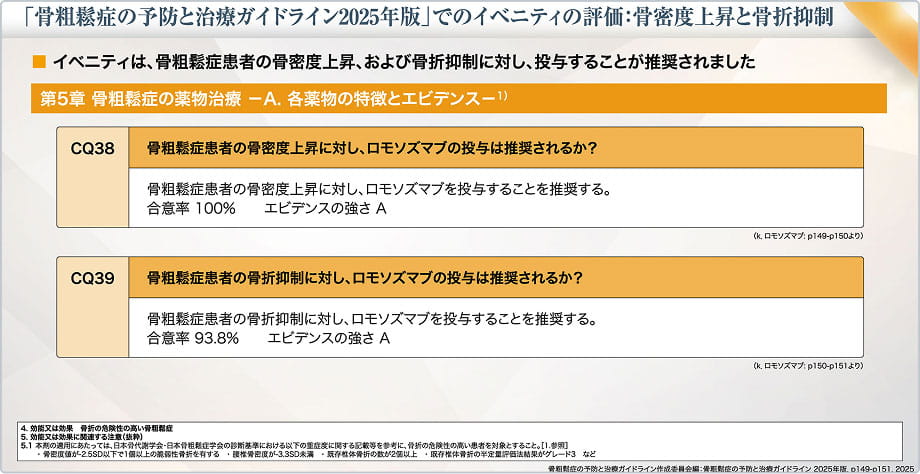

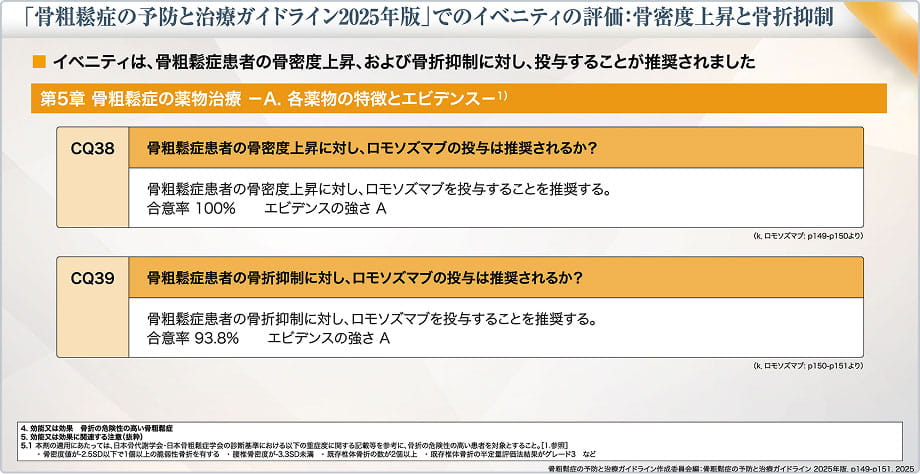

CQ38では、「骨粗鬆症患者の骨密度上昇に対し、ロモソズマブの投与は推奨されるか?」とのクリニカルクエスチョンに対して、「骨粗鬆症患者の骨密度上昇に対し、ロモソズマブを投与することを推奨する。」と記載されました。合意率は100%、エビデンスの強さはAでした(図14)。

CQ39では、「骨粗鬆症患者の骨折抑制に対し、ロモソズマブの投与は推奨されるか?」とのクリニカルクエスチョンに対して、「骨粗鬆症患者の骨折抑制に対し、ロモソズマブを投与することを推奨する。」と記載されました。合意率は93.8%、エビデンスの強さはAでした(図14)。

イベニティによる治療は、腰椎、大腿骨近位部、大腿骨頚部の骨密度上昇、ならびに椎体骨折、非椎体骨折、大腿骨近位部骨折の発生率低下を示すエビデンスに基づき、骨形成促進薬として唯一、「骨密度上昇」及び「骨折抑制」の両方において「投与することを推奨する」と明記されました。

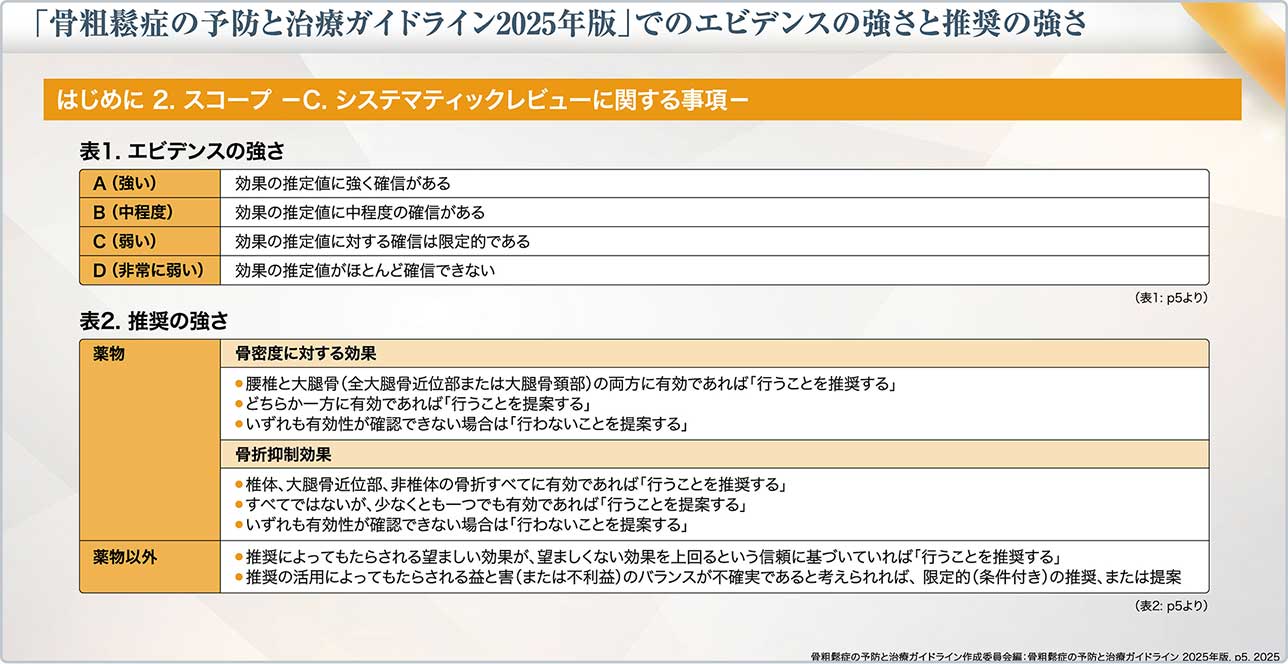

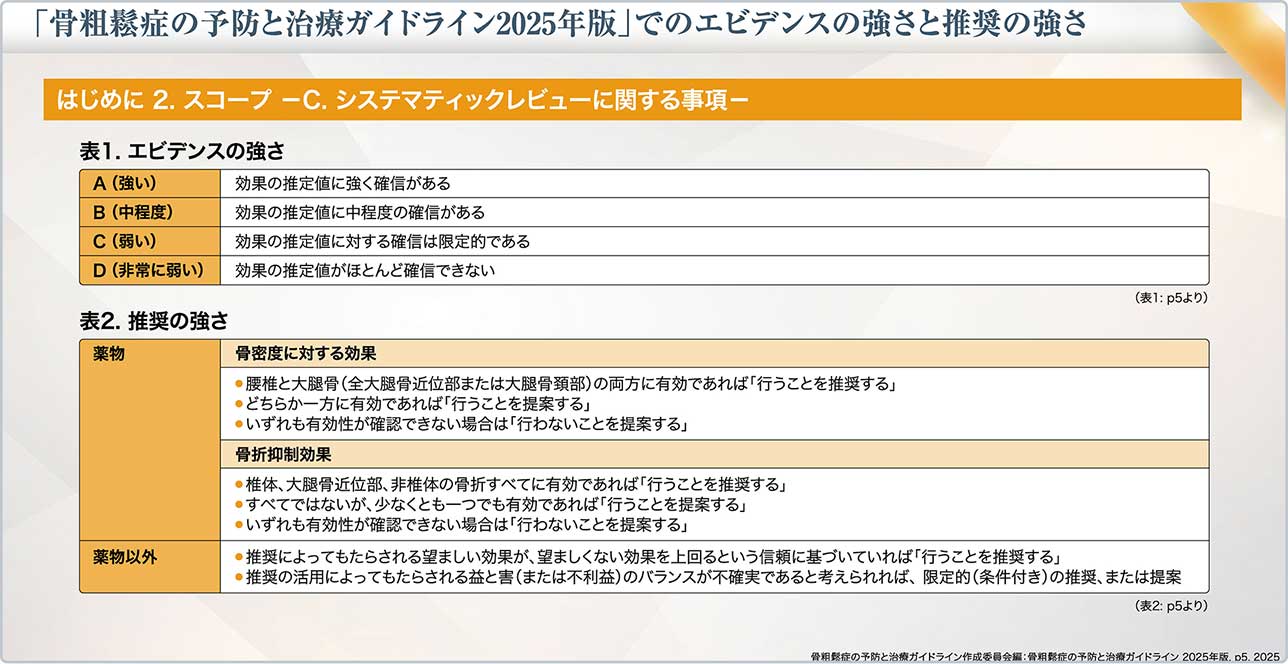

ガイドラインにおけるエビデンスの強さと推奨の強さの考え方は表7に示したとおりです。

まとめ

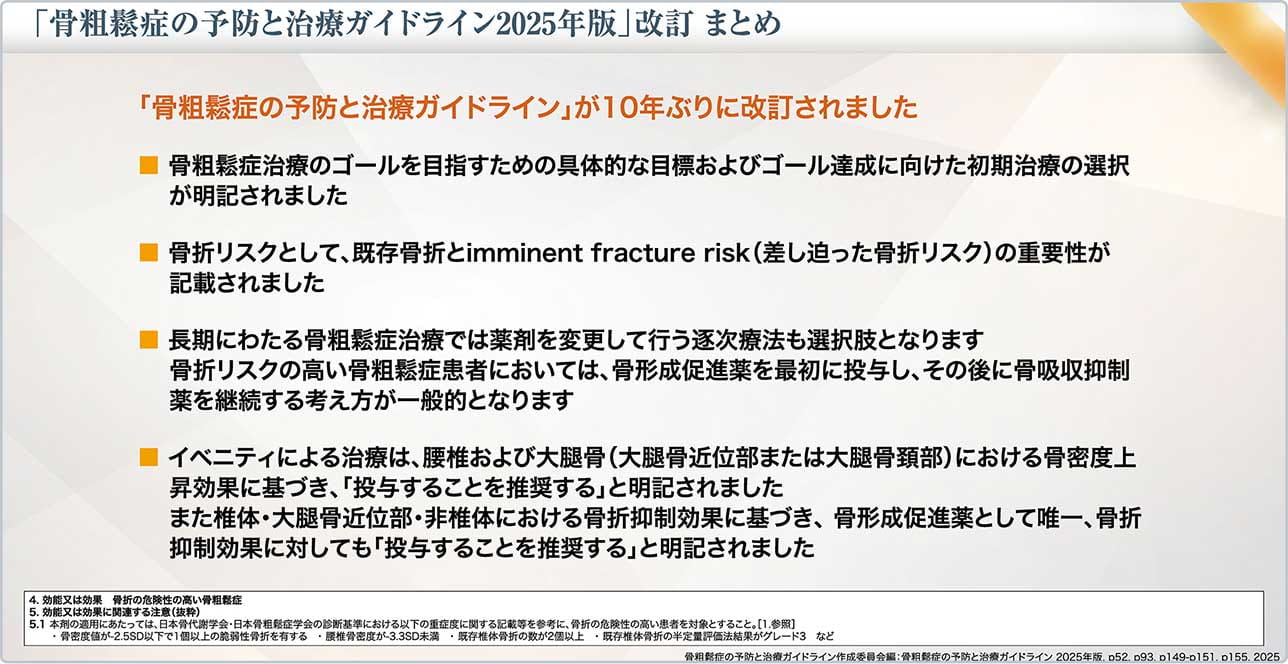

「骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン」が10年ぶりに改訂されました。主な改訂ポイントは、図15に示した4点です。

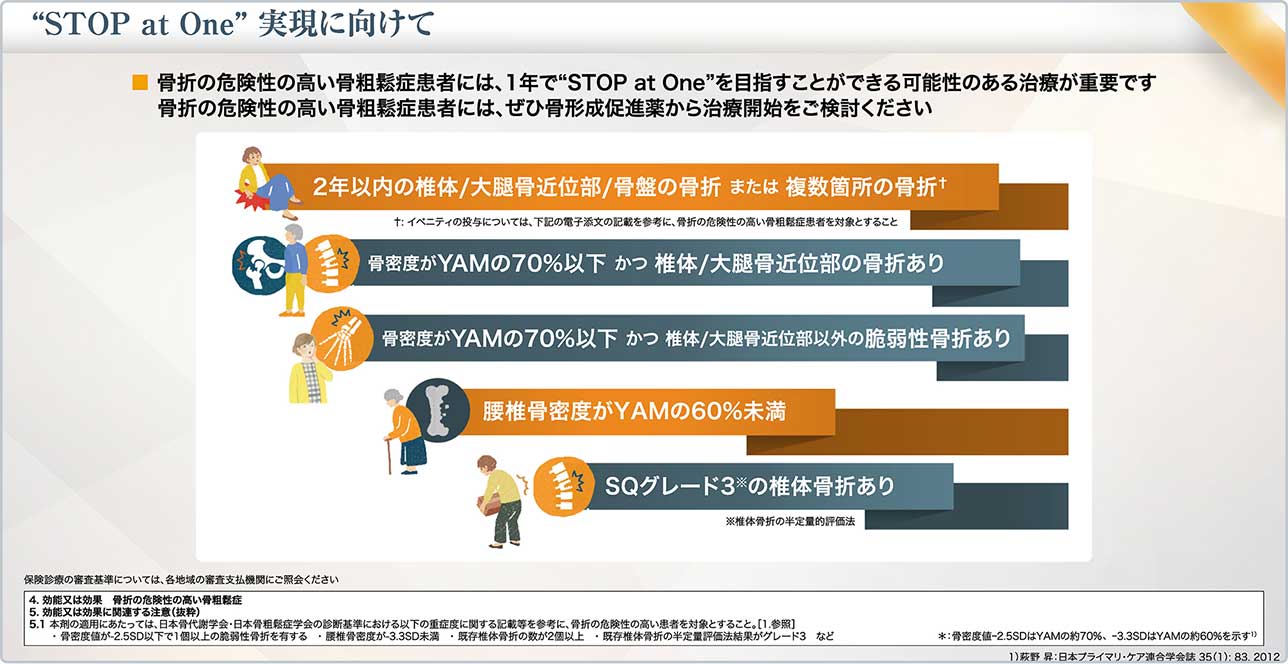

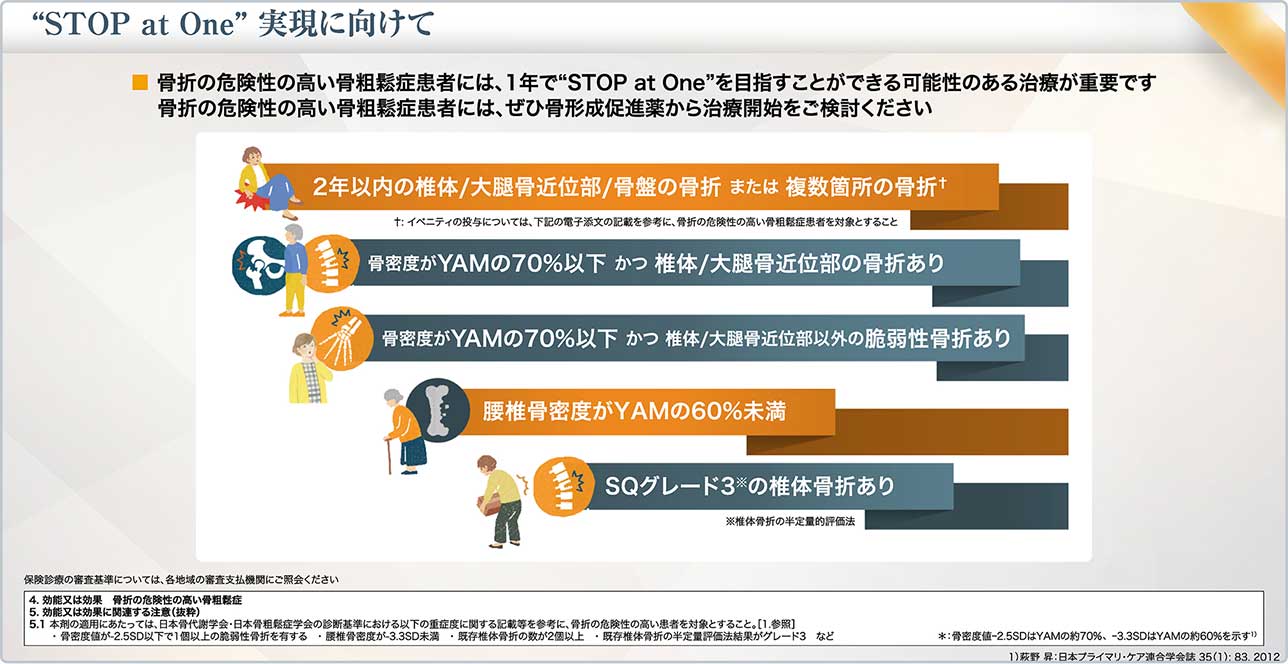

骨折の危険性の高い骨粗鬆症患者には、1年で“STOP at One”を目指すことができる可能性のある治療が重要です。骨折の危険性の高い骨粗鬆症患者には、ぜひ骨形成促進薬から治療開始をご検討ください(図16)。

1) 骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン作成委員会編:骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン2025年版, ライフサイエンス出版, 2025年.

2) Cosman F, et al: J Bone Miner Res 39(10): 1393, 2024

3) イベニティ皮下注105mgシリンジ. 電子添文. 2021年7月改訂(第2版)

4) Lippuner K: Swiss Med Wkly 142: w13624, 2012[R-08243/ROM00319]

5)

Cosman F, et al: N Engl J Med 375(16): 1532, 2016

利益相反:本試験はアムジェン社・アステラス製薬の支援により行われた。

6)

Saag KG, et al: N Engl J Med 377(15): 1417, 2017

利益相反:本試験はアムジェン社・アステラス製薬の支援により行われた。

7) 承認時評価資料: 20110142試験 閉経後骨粗鬆症女性を対象とした国際共同第Ⅲ相試験(ARCH)[DIR180336/ROM90002]

でログイン

でログイン